在受损的视野里 看到生命的完整

发稿时间:2025-08-22 09:18:00 来源: 北京青年报

◎王明洁

失明究竟意味着什么?

当佩尔蒂埃家的孩子们用尚且清澈的眼眸凝视非洲草原上踱步的长颈鹿时,镜头悄悄记下了一个哲学命题的具象化:视觉的存续与否,从来不是认知世界的边界。

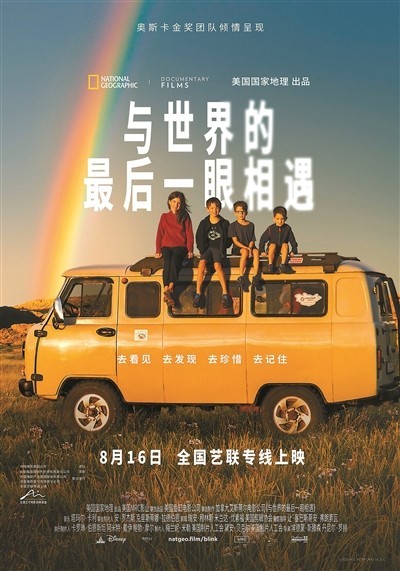

正在院线热映的国家地理纪录电影《与世界的最后一眼相遇》,讲述佩尔蒂埃家一家六口,在得知四个孩子中的三个很快将因视网膜色素变性而失明后,决定去环游世界。影片以三个孩子的“视觉倒计时”为经线,以横跨七大洲的愿望清单为纬线,在光影流转间编织出一部关于存在与感知的现代寓言。当视野终将坍缩,生命反而在另一种维度上舒展成完整的模样。

视觉倒计时成为启程的号角

“相遇”意指不期而遇,具有偶然性与意外性的特质。利奥生日宴上,弟弟罗伦仰着小脸天真地说道:“我失明了就看不到了,失明就看不到妈妈的照片了,我不想失明,所以我必须发明一种药,来治疗失明,要是没有用,我会发明一台机器……也许我只会失明一下子?”妈妈:“没有人知道,也许吧。”

这简短对话像把锋利的刀,划开了日常安稳的表象,从看见到看不见,或许真的只隔一次眨眼的瞬间。此时的孩童尚未理解失明的分量,只将这次全家的旅程视作寻常的出游,这种认知的“未完成性”,恰恰为后续的觉醒埋下伏笔。

当生命以“逐渐失明”的方式显露出有限性,佩尔蒂埃一家没有选择徒劳的抗拒,而是将倒计时变成了启程的号角。清单上每一个愿望的达成,实则是孩童天真的温柔反击:对失明的恐慌,正被异质空间的景观、文化与他者层层消解;视觉丰富性的持续累积催生的欣喜,早已替代了视域不断萎缩的隐忧。从喜马拉雅山巅的日出到埃及沙漠的驼铃,从蒙古草原的马蹄声到印尼海浪的节拍……这些看似散落的地理坐标,实则是用存在本身给虚无主义上了生动一课:当生活足够滚烫,连黑暗都要为那些炽烈的记忆让路。

全家旅途的真意,从来不只在于看见风景,更在于意外的馈赠。九个半小时的缆车受困,雨林里未知生物的轻咬等,这些偶发事件像世界撕开的裂缝,让孩子们在直面存在风险的过程中,反倒看清了世界的本真模样。当他们远离日常、踏入遥远的陌生之地,语言的藩篱意外地让身体成为认知的核心媒介:指尖触碰不同文化的肌理,雨水打湿不同肤色的掌心,真挚的眼神与跨民族伙伴的笑脸,最终在无需言语的共鸣里生发出深层的联结。

从视觉单语切换为多感官复调

在这部纪录片的影像肌理中,虹膜特写与褪色照片构成一组精妙的符号对位,共同诠释着柏格森“绵延”说(“绵延”是以直觉为认知方式的心理时间概念,其本质表现为意识流动的不可分割性和持续性)的视觉形态,就像河流遇到石头会改变流向但不会停止流动,人类的感知能力也会随时间自然转化而非单纯衰退——这正是“绵延”理论精妙的影像注解。多次出现的虹膜特写中那些不可逆的纹理变化,恰是这一理论的物质化呈现:时间不是离散的点,而是持续不断的“自我创造”过程,视网膜细胞的退化不过是这一过程中自然发生的形态转换。

照片褪色的过程则以另一种方式演绎“绵延”。照片中喜马拉雅日出的金边逐渐洇开,模拟了逐渐失明的视觉感受。导演以“绵延”为隐性镜头语法,将视网膜细胞不可逆的退化过程,转化为一场感知维度的拓展。“当人失去一个感官时,其他的感官会变得更强大。”父亲的朴素箴言揭示了一个深刻的认知真理:当上帝关上一扇感官之窗,必会打开多扇感知之门。这不是简单的生理补偿,而是人类认知系统的伟大自适应机制。

在肯尼亚草原抚摸斑马鬃毛的粗糙质感,在亚马孙河流中感受水温的微妙变化,在厄瓜多尔的集市上品尝热带水果带来的味蕾冲击……这些触觉、味觉记忆所承载的生命体验,远比4K影像的像素堆砌更为真实。影片在此达成了意义书写:所谓“残缺”,不过是认知世界的方法转换。从“视觉单语”切换为“多感官复调”,或许生命对世界的认知,从不需要依赖“完整”的感官清单。而那些在触摸、聆听、品尝中积累的细节感受,也将在时间的绵延中,拼贴出比视觉更辽阔的图景。

热烈地活在每一个当下

在土耳其街头,卖冰淇淋的小贩与孩子们玩着“藏勺子”的游戏,语言不通却笑声不断;在蒙古草原,牧民教他们辨识马蹄声的节奏,区分马匹的情绪;在雨林深处,向导让他们闭上眼睛,听树蛙鸣叫的方位变化……这些超越语言与视觉的瞬间,仿佛在告诉我们:人与人的联结,不需要视力作为中介。

这一点恰好构成了对当下某种社会现象的温柔批判:我们沉迷于用镜头记录世界,却忘了用心灵感受世界。而佩尔蒂埃一家的旅程却提供了另一种可能:旅行的真谛不在于看过多少风景,而在于建立了多少深层的生命联结。正如母亲在片中所说:“当父母最困难的事就是放手,那是一辈子的课题。”也许,父母终将放手的不仅是孩子的成长,更有对“完整”的执念,要学会在有限中拥抱无限。

在东亚教育焦虑被屡屡讨论的当下,佩尔蒂埃一家的选择并非要否定某种教育模式,却能提醒我们:生命的质量从不取决于感官的完整度,而在于感知世界的深度。虽然三个孩子终将走入黑暗,但他们早已用脚步丈量过世界的宽广,用心灵体会过人性的温暖。这或许就是存在主义最美的实践:在知道“终点”的前提下,依然热烈地活在每一个当下。

所谓光明,从来不止于视网膜上的成像,更在于灵魂主动照亮世界的永恒姿态。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号