事了拂衣去:影音里的无名史诗

发稿时间:2025-10-21 08:37:00 来源: 北京日报

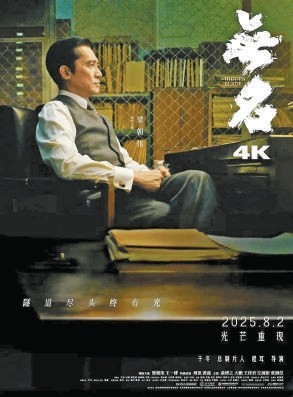

电影《无名》海报

阿果

在反法西斯战争胜利八十周年的历史节点上,我重温了程耳导演耗时七年打磨的史诗巨制《无名》。这部采用非线性叙事的电影作品,将那段惊心动魄的历史重新呈现在银幕上,宛如一首献给无名英雄的安魂曲。在交错的光影中,它既展现了历史的悲壮与血色,更向那些在隐秘战线默默牺牲的生命致以最深敬意。

片中的人物始终以“何先生”“叶秘书”等代称示人,这种刻意模糊身份的叙事手法,恰是对“干惊天动地事,做隐姓埋名人”主题最深刻的诠释。程耳以匠人之心雕琢细节:女子身上的旗袍,是复刻于老上海月份牌与阮玲玉的旧影;日本飞行员豢养的犬与瘸腿流浪的野狗,在镜头中构成一道刺眼的文明裂痕;笼中狂吠的恶犬,正是助纣为虐者的狰狞倒影。而最令人回味的是何先生与日本特务渡部共餐的场景:面对满桌精致日式菜肴,他淡然一句“吃不惯”,揭示了席间的貌合神离。导演以最日常的细节,暗喻了“吃不到一块儿,便永远不是同路人”的深意,不同的立场,在此刻化作一道无法逾越的鸿沟,无声地宣告着:道不同,不相为谋。

配乐在程耳的镜头语言中承担着双重叙事功能。

改编自昭和时期日本歌星渡边浜子《一个人安静》的弦乐四重奏,在纸醉金迷的歌舞厅、血溅满面的刺杀场景中反复出现,旋律的平静反衬局势的暗流涌动;三味线拨动时流淌的悲情音符,则暗喻着日本艺伎有家难回的苦涩。当江小姐出现在日落时分的旷野,一段女高音的圣咏如天籁般破空而来,为银幕上的灵魂镀上了一层圣洁的光晕。最令人动容的还是大提琴对叶秘书的刻画,宛如米开朗基罗专注地雕琢大卫。大提琴旋律的上行与下行间,还穿插着零星的不协和音,流淌出这个无名年轻人身上的复杂特质——有浪漫的憧憬,有内心的纠结,有命运的悲苦,有青春的鲜活,更有藏于心底的正义激情。

影片的高潮,在莫扎特的《安魂曲》“落泪之日”的和弦中轰然降临。

当莫扎特笔下那浸透悲悯与救赎的旋律如浪潮般推涌,镜头恰切地落在年轻的叶秘书身上。他拖着遍体鳞伤的身躯迈上楼梯,上行的弦乐裹挟着他走向权力核心的主任办公室。当他用手指轻蔑挑开委任书的一瞬,音乐骤然攀升至恢弘的合奏,仿佛圣殿之门轰然开启——何先生未竟的事业,从此由他接棒。庄严崇高的音乐在此处,已成为能够传达感情和精神力量的载体。

正如苏斯迈尔续写的《安魂曲》:虽冠以莫扎特之名,每个音符却藏着他的心跳——那些与五线谱相伴的晨昏,既是致敬天才的仪式,更是艺术信徒甘当铺路石的真纯。这种“事了拂衣去,深藏身与名”的崇高,也是重映《无名》给当代观众的启示:任何伟大事业的实现,需要领头人,更需要无数追随者的默默奉献。致敬所有为伟大事业负重前行的人。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号