主演王耀德

12月18日,张中臣所在的保安队的朋友们参加了《最后的告别》的北京首映礼,他们共同参与了电影制作。左起:李想、王耀德(男主角)、陈坤阳(制片人)、张中臣(导演/编剧)、陈崇理(出品人)、赵国栋(现场剪辑)、赵朗、张中玉(剧本策划)

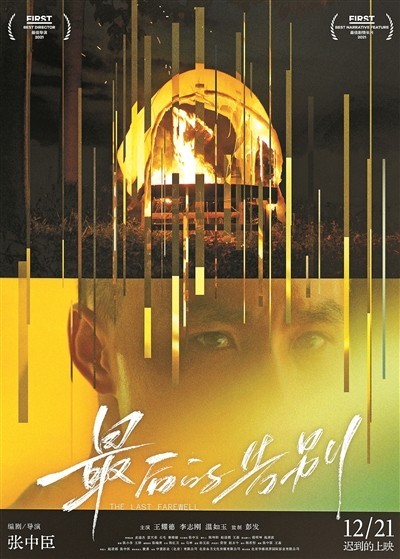

2021年,在西宁的First青年影展上,当张中臣以他的首部电影《最后的告别》拿下“最佳导演”和“最佳剧情长片”两项大奖时,距离他真正接触电影已经十年了。他在台上哽咽道:“2011年开始学电影,10年我终于圆了电影梦。前几天有个观众问我,如果没有影像创作这个渠道,我会不会选择其他表达方式。我想如果没有它,我的生命可能失去了意义。”

电影,是张中臣在20岁时找到的支撑生活的点。十年之中,他从流水线工人到在北京电影学院当保安蹭课,从零开始学习写剧本、做场务、当剪辑师,最终成为一名电影导演,他凭借着“心里的一股劲”与保安队的朋友一同完成了首部电影长片《最后的告别》。这部电影是张中臣取材于自己的童年往事,并结合工作经历,讲述了一个农村家庭三代人的命运。First青年影展评委会认为“在简约凝练的创作中,得见创作者隐于其后的创造力与真诚”。

2024年12月21日,《最后的告别》在冬至当天在影院和观众见面。电影上映期间,导演张中臣与主演王耀德接受了北京青年报记者的采访,他们一同回忆曾经在北京电影学院学习的经历,以及拍摄影片的心路历程。此外,张中臣透露,他的第二部电影长片已经拍摄完成,将继续讲述村庄中发生的故事。

在20岁之前,我没有接触过电影

白天当学生听电影课 晚上继续做保安去执勤

2011年10月,20岁的张中臣离开了安徽省芜湖市的一家空调厂,跟随哥哥张中玉到了北京电影学院。

当时,张中玉在北京电影学院已经当了两年的保安,他的心中有一个电影梦,总是在学校蹭课学习。而年轻的张中臣已经厌烦了流水线的工作,对未来感到迷茫,只能来北京投奔哥哥,试着寻找下一份工作。张中玉去蹭导演系的课,而张中臣寻工作无果,又深感无聊,也走进了北京电影学院的课堂。C楼114教室是那栋楼里最大的一间阶梯教室,投影上正在放着李安导演的电影《喜宴》。张中臣坐在了第四排最左边的位置,老师正在一帧一帧地解析着一场吃饭的场景。

“其实我也听不懂,当时什么都不了解,怎么可能听懂,而且电影中的生活离我很遥远。我只是觉得很好玩,授课方式很有意思。因为在我上的高中,教室里的投影不可能播放电影,而这里的老师竟然在用它讲电影,太有趣了。”张中臣回忆道。不知不觉听完了一整节课后,张中臣找到了电影学院本科的公开课课表,同样开启了蹭课之旅。与此同时,张中臣入职了哥哥所在的保安公司,也成为了北京电影学院的保安。蹭课了一年多之后,张中臣参加了北京电影学院继续教育的专升本考试,学习导演剧作专业。在三年的学习时光中,他仍然白天是学生,晚上继续当保安。“学校有电影大师班论坛,队长还安排我们去站岗,吕克·贝松和米哈尔科夫我都保护过。”

在学校四十余人的保安团队中,不仅仅只有这兄弟二人喜欢电影,张中臣还结识了同样有着电影梦的伙伴,他们共同参与了电影《最后的告别》的制作。“在我们保安队,王耀德是我的男主角,陈坤阳是这部电影的制片人,陈崇理是电影的出品人,赵国栋是现场剪辑,哥哥张中玉是剧本策划。”张中臣介绍道。

“没有他们,我不可能拍完这部电影。”张中臣认为保安队的朋友们是互相影响着彼此,“电影并非一个人就能完成的事情,他们对我的帮助很大。因为在20岁之前,我没有接触过电影,他们带着我看了很多电影,有了比较丰富的阅片量。”

一部接一部看电影之后,真正打动张中臣的电影是侯孝贤导演的《童年往事》和《风柜来的人》。“侯孝贤导演让我眼前一亮,让我明白世界上还有这样的电影。他的电影离我的生活很近,我看的时候常常在想,这不就是我们村子里的人吗?原来我们的生活也可以拍成电影。”之后,张中臣又观看了一些欧洲影片,发现他们也是在拍摄村庄里的人,拍摄农村发生的事情。“慢慢去看、慢慢去感受之后,我才知道他们是用不一样的电影语言在拍摄生活。英国导演比尔·道格拉斯拍过三部曲《我的童年》《亲人们》《回家的路》,让我印象非常深刻,因为他就是在拍一条路,那条路正如我家乡从村庄到田地里那条蜿蜒的小土路。”张中臣讲道。

作为创作者,试图和那段记忆告别

剧本只有八千字,很难找到投资方而保安队的朋友们鼎力相助

张中臣很想拍摄他们村庄里曾发生过的一个故事。他的家乡在安徽省宿州市砀山县,在他的记忆中,家乡是明媚、欢快和宁静的,而这一氛围却被一件命案打破。

“我的发小在他九岁时,被患有精神疾病的父亲伤害,离开了这个世界。这件事对我的童年和之后的心理影响很大。所以,在创作时,我总想起这件事。我借用了这件事的父子关系,去延伸了一个文本。比如如果我的发小在那天晚上逃了出来,没有离开这个世界,那么在20年后,他如何面对这个伤痕的记忆呢?我由此写下了这个剧本。”张中臣解释道。

这不是王耀德第一次听到这个故事,早在保安队时,张中臣就讲过此事。在《最后的告别》中,王耀德作为男主角,饰演了听障人士方圆。在电影中,方圆的父亲方陆军是精神疾病患者,曾试图伤害孩子未果。十几年后,方陆军因犯杀人罪被警察通缉,引出了一个家庭三代人的命运纠结。

这不是王耀德第一次被张中臣选作主演拍摄,张中臣很喜欢王耀德的性格,不爱讲话,心里有很多事。“那时,我们都住在一个宿舍,我觉得王耀德的形象不错,轮廓分明,眼睛长得很耐看。我拍摄第一部短片的时候就让他来演。虽然他不想做演员,但是也觉得演一下也无妨,就以一种玩游戏的心态来演了。”张中臣讲完,王耀德在一旁笑着说:“我也参加了继续教育的专升本考试,是中臣给我报的名。那时候,他有笔记本电脑,我没有。他给我填的资料,但是我在纠结报什么专业的时候,他直接给我报了表演系。结果我笔试的分很高,面试却没有过。”不过,王耀德最终还是踏上了演员的道路。

这是张中臣第一次正式创作长片剧本,因为人物设定为听障人士,因此全片的对话较少,整个剧本也只有八千字。张中臣坦言,自己不太清楚该怎样按照一个工业范式创作剧本,在他的剧本中,每场戏的内容都以演员的状态为主。“他是蹲着还是站着,在做什么,在看什么,但我不会写他心里想什么,也不会写他的痛苦是什么。我只写下人物客观现实的一种行为和动作,只不过写的时候我要清楚人物的内心想法,并非在文本层面体现出来。”张中臣分析道。

改完几稿剧本之后,2018年春节,张中臣回家过年,他与哥哥在收拾屋子时,发现父亲曾经写了许多古体诗,他们随即将这些诗录入电脑存档。张中臣读完诗之后,认为把它们放在剧中很合适,也能表现电影中方陆军作为语文老师的设定。“我的父亲在农村教了三四十年的书,之前二十多年教地理,后来才开始教语文。这些诗是他一直没有发表过的作品,是他在三十年前的一些心理和情绪的表达,以古体诗的方式记录下来。有些诗与我的剧本中父亲的内心很契合。”张中臣笑着说,他的父亲一直不知道他用了这些诗,直到2022年他的父亲提议想要看这部电影时,才得知此事。

剧本创作完成,张中臣将其命名为《最后的告别》,他认为这是电影中的方圆试图和过去的一种告别,同时也是作为创作者的自己,试图对曾经那段记忆的告别。

八千字的剧本,投给过很多影视公司,却无人问津。在一次与保安队好友的聚会中,张中臣表达了仍然想要做出这部电影的冲动,而朋友们还没看剧本,就给了张中臣一个答案——拍。2018年底,张中臣按照三十天的拍摄周期预估了制作费用,“我拿出了十几万的经费,保安队的坤阳、崇理等人又凑了钱,总共五十多万让这个项目一步步实现。”

拍摄很苦,但回想起来是快乐的

终于找到了自己喜欢的事情 这是一种幸运

2018年,张中臣前往河南省平顶山市参加陈坤阳发小的婚礼时,在当地找到了适合的空间,作为制片人的陈坤阳促成了影片在家乡平顶山的拍摄。

2019年年初,主演王耀德先行前往平顶山体验生活,尤其是在平顶山特殊教育学校观察感受听障人士的生活。在这所学校里,王耀德发现了一名很适合饰演少年方圆的孩子,王耀德试图让他参演电影。王耀德回忆起当时的情景:“我是在学校待了一段时间后,发现这个小孩的,他叫史迎杰。我想选他演电影的时候,学校的老师们都很惊讶,都说选谁都行,就是不能选他。因为他实在太皮了,在老师的眼中是一个不乖巧的孩子。史迎杰确实是最活跃的孩子,夏天的时候我几乎没见过他安静地走过路,总是在奔跑,总是满头大汗。但是我最终还是说服了学校的老师,让他来演少年方圆。”之后,张中臣看到了史迎杰,试镜之后,“觉得我们找到了一个特别适合的孩子”。

同年5月,摄影团队开始进驻平顶山,他们住在陈坤阳亲戚的一栋房子里,开始筹备画分镜,之后摄影和美术开始置景。“因为经费有限,我希望把前期工作做充分,省时省力,所以我们在月底就开机拍摄了。”张中臣讲道。王耀德补充了当时拍摄的艰苦环境:“因为导演不爱讲拍摄的苦,所以我来回忆一下。当时已经是夏天了,天气炎热,我们住在坤阳叔叔的家里,导演睡地铺,制片人睡在帐篷,剧组有的人还睡在楼梯间。没有一台空调,所以我们全都光膀子睡觉,到处都是蚊子。我们整个剧组就是在这样的环境下拍了一个月。虽然很苦,但是现在回想起来很开心,因为每天都在讨论和创作。”

对于张中臣而言,这些苦不足挂齿,因为他认为自己是一个幸运的人。他解释道:“我们每个人的成长环境不一样,在我儿时可选择东西太少,可娱乐的方式也少,电影离我很遥远。因为我没有机会接触这些事情,我看到的信息很有限,甚至家里的电视能收到的电视台都没有几个。然而当我没有什么选择时,却又在20岁时找到了一件喜欢的事情,找到了人生可以支撑下去的点,很多农村出来的人都没有这样的机会。因此我才会觉得人生没有白来一趟,我在努力追随一件事情,又是在精力充沛的年龄,在拼命地疯狂地吸收信息和能量,这当然是一种幸运。”

选择浅焦和虚焦的手法,是想表现那种渗透的感觉

北青报:当你成为电影学院的一员时,是否要比同时期的学生付出得更多,是否要更努力地去创作和学习呢?

张中臣:我认为人一生的时间是有限的,因而能力是很平衡的。我在人生的前二十年的时间里几乎是半荒废的状态,一直在玩,没有按照正常教育去学习课本知识。但是当我来到电影学院之后,发现了自己喜欢的事情,我一点儿都不想玩了,也可能是因为以前玩过了,玩得太多了。所以,我之后再也没去过网吧,也不玩游戏了,在电影学院的四年,我只有学习,从零开始学习剧本、拍摄和剪辑。

北青报:在成为导演之前,你做了很久的剪辑师。剪辑有时是另一种讲故事的人,甚至可以重新塑造故事的讲法,这对你之后的创作是否有帮助?

张中臣:我在执行方面比较主动。我觉得电影是拍出来的,不是想出来的,也不是看出来的,我很注重实践。我之前还做过场务、跟机还有剪辑助理,对我来说在不同的片场都是一种训练,让我去和不同的人打交道。因为我以前不爱说话,不知道如何交流,但是我要做的事情却不得不建立交流和联系,比如如何跟剪辑师沟通,如何跟导演和制片人沟通,我都是在这些训练中慢慢成长起来的。

在做《最后的告别》之前,我在2015年至2018年参与剪辑了很多电影,虽然剪得不太好,或者电影不是很卖座,但是在剪辑的过程中让我看到了很多片场出现的状况,比如摄影问题、表演问题甚至是美术等各方面的问题,我要学习如何规避这些问题。因为大家把钱投入到我的电影中,我不希望是以一种冲动和冒失的方式去制作电影,剪辑工作让我在拍摄时少踩坑,让我有底气去做导演。

北青报:在《最后的告别》中,使用了浅焦镜头。镜头常常聚焦在人物的脸庞和身体,或是在动物的身上,而很多背景则是虚化的,有一种梦境之感,这是否是为了营造出回忆的氛围呢?除此之外,电影中的人物的面孔时常被遮盖,被模糊处理,他们像是处在一个被困住的状态,你是如何构想出来的?

张中臣:我的家乡砀山县属于平原地区,与河南商丘交界,但没有像平顶山这样的山区的层次感或是向外延伸的感觉。另外,在我的记忆中家乡总是阳光明媚的,四处都渗透着光,所以我想让画面更亮丽一点。在平顶山拍摄的时候,我选择了浅焦,压缩了空间感。

选择浅焦和虚焦的手法,是因为主角方圆一开始对于家庭的记忆是模糊的,他要去慢慢寻找,像是剥壳一样,慢慢渗透家庭的内核和过去的命运,有一种一点点往里渗透的感觉。

因为我很关注人的状态,特别是人的轮廓和人在沉默时的表情,所以采用了大量的特写。我需要观众去关注和凝视这些人,要更加去注意这些人内心的境遇。我们用大光圈的浅焦拍摄演员,所以摄影机要离演员很远,把整个空间压到极其的扁平。如此才能让男主角作为一个听障人士,在视觉上产生一种扁平感,从而影响到观众也产生被闷着的感觉,体会到男主角像是被一个透明的塑料膜包裹着一样。我们用了大量的镜子和水面的元素,让观众在观影时产生一种心理的变化,感知到在这个家庭的每个个体都被包裹着。

北青报:电影还有一段很长时间的无声画面,是通过监控画面记录了男主角上班的过程,而监控画面无任何背景音。这样的监控画面是从你自身的经历而来的吗?

张中臣:我在北京电影学院待了四年,保安的岗位是轮换的,我有将近一年左右的时间是在电影学院C楼的监控室。那时候我看着监控感觉自己特别像一个听障人士,因为房间里面只有电流声,在一墙面的监控里看着人来人往,但我听不到任何声音,所以我把这样的场景放在电影里面。

在男主角进工厂上班的戏份中,有人建议我减短时间,我尝试剪短了这段戏,但感觉不对,所以还是保留了这段安静的上班过程。当他骑着摩托车进入工厂之后,有一辆大卡车驶过产生了轰隆隆的声音,画面立马被拉到了他去停车棚停车的监控画面,然后是他走进走廊、进保安亭。这一段时间的现实画面,我试图让观众像听障人士一般在看着人物走动,试图让观众去建立和听障人士一样的心理感受,体会着听障人士在世界上生活的某种形式。当然,这只是一种尝试,毕竟我很难完整地还原这个感觉,只能让观众通过长时间的观看进入人物的内心。

本版文/本报记者 韩世容

供图/张中臣