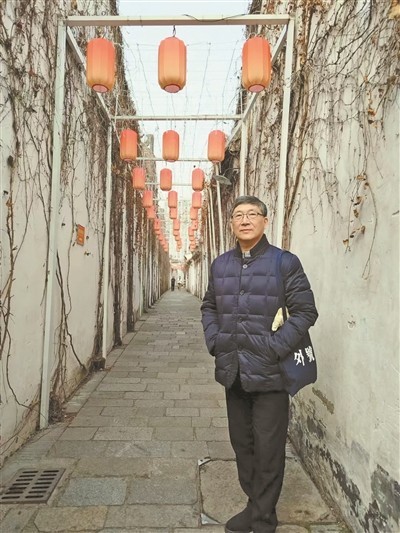

张弘

《桃花扇》 石小梅饰侯方域

《牡丹亭·回生》 施夏明饰柳梦梅 摄影/李婧

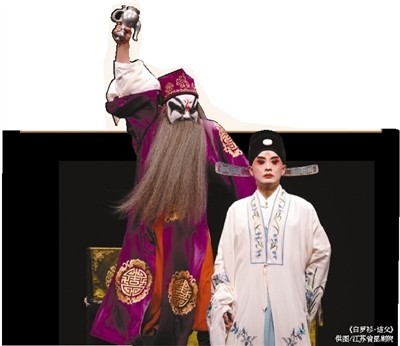

《白罗衫·诘父》 供图/江苏省昆剧院

《牡丹亭·游园》 摄影/田野

◎张之薇

4月13日至21日,江苏文艺名家晋京——罗周编剧作品展演系列活动在京举办。罗周是近年来中国戏曲领域最活跃的剧作家,创作出百余部戏曲作品,揽获众多戏剧奖项。

研究罗周的创作,绕不开她的老师张弘先生。张弘是江苏省演艺集团江苏省昆剧院剧作家,上世纪80年代末整理改编及创作的昆曲《桃花扇》《白罗衫》等,至今盛演不衰。他还将场上思维和编剧思维相结合,创作了众多昆曲折子戏,很多都成为演员的代表作品。这些作品中凝结着他独特的戏剧观和审美观,如今,他的创作观念被后来者罗周接续并发扬光大,形成了今天戏曲界的“罗周现象”。

实现“整新如旧”:对新戏的最高褒奖

北青艺评:您整理改编的《桃花扇》《牡丹亭》《白罗衫》等均成为剧院的代表作,并从昆二代石小梅老师传承到昆三代、昆四代等后辈演员。我认为您的《桃花扇》是目前众多版本中最经典的一版。这部作品是如何创作出来的?

张弘:当年我对《桃花扇》这部传奇很好奇,为什么这么伟大的作品连一折戏都没有留下来?我和石小梅老师问了沈传芷和俞振飞两位先生,他们都说没见过《桃花扇》的折子戏。

我对《题画》这一出很有兴趣,于是从前出《逢舟》取材了一部分,通过挪移、衔接的方法,运用旧曲谱,整理改编出《题画》的剧本,并开始在家里排。我们遵循传统昆曲的格调,以一桌二椅为舞台形式,侯方域这个人物以巾生和小官生来归行,捏出了这个戏。

但是,当时我们并没有对外讲这个戏是我们捏的。那时候我们都还年轻嘛,只将这个戏的来龙去脉告诉了吴白匋先生,得到了他的支持。在完全排出此戏之后,我写信将情况告诉了郭汉城先生。

1986年《题画》排成,恰逢抢救继承传统剧目汇演举办,在汇演中一经亮相反响很大,大家都惊讶于传统老戏的魅力,并纷纷揣测这出“失传的《桃花扇》折子戏”是从哪里来的。我则暗暗高兴,这样一部新排的戏,被大家当成传统老戏,看来是达到了“整新如旧”的效果。正是由于我们这样的创作方法得到了不错的反响,张庚、郭汉城两位先生给我一个建议——不如继续创作出全本《桃花扇》。

北青艺评:您只用了九场戏就将四十出的传奇立于舞台之上,创作思路是怎样的?

张弘:当时大家认可了我整理改编的做法,给了我胆量。在改编过程中我做了大量删减,以李香君和侯方域二人的爱情为主线。我想观众最关心的还是人与人之间的情感。

北青艺评:您的这个结尾很大胆,将原本张道士“棒喝”侯李二人国仇家恨之下还儿女情长,改为让侯李二人隔门不相见。

张弘:在我心中,李香君这个女性是完美而理想化的。她爱憎分明,性格刚烈,甚至敢于说出南明王朝那些男性不敢说出的话。这个人物在特定的时候或许是有意义的,但是在上世纪八十年代,我却认为这个人物并不真实。所以,我选择侯方域这个看起来有些懦弱、胆小、无奈的知识分子为主角,因为我从他的行动中看到了人心的变化。

《惊悟》一折中,史可法的一匹马,是引发侯方域内心震动的一个点,牵出了他归隐的心理逻辑。他看到连马都随主人奔入江心,而自己却不敢取义赴死,这正是士人内心的羸弱。我创作的时候,就希望演员能用表演来体现舞台上这匹“看不见的马”,它是有灵性的,就在侯方域的眼睛里。到此时,侯方域才真正惊觉和悟道,也才有了后面《余韵》一折他和香君门里门外不相见的戏。曾经的侯方域在香君面前是那么有抱负,而此时的他只能选择逃避,二人的精神此刻已经分道扬镳了。于是,我让这扇门成为“推不开的门”。比躯壳不团圆更悲哀的是精神的不团圆,这是我写作时的感触。

发现古人的情:戏曲编剧写人不要自我放弃

北青艺评:无论是《桃花扇》中的一马一门,还是您整理改编的《牡丹亭》中那座“惊醒的花园”,您的作品似乎都很注重将物质灵性化。

张弘:在我看来,《牡丹亭》中那扇花园的门,对于杜丽娘来说既是一扇希望之门,也是一扇死亡之门。所以,我将本属于春香的开门动作安放在了杜丽娘身上,推开了这扇门后,她的生命齿轮就开始转动了。

我的上下本《牡丹亭》是以两条对称的线索来结构的:一条是由生到死,一条是由死到生;一个是为情而死,一个是为情而生。另外还有两个重要的场面:一个是神界的花神,一个是鬼界的花判。而花园是柳梦梅和杜丽娘情感的生发之地,我让他们所有重要的事情都发生在花园里。以《肃苑》而非《春香闹学》开场,就是这个用意。大幕一拉开,一个丑行的花郎登场,看似闲笔,其实与花园的意象是一致的。

北青艺评:所以,我们在面对经典的时候,也应该有新思考和新创造,完全照搬不一定是最佳路径。

张弘:我认为,纵然是面对经典,我们也要有主体性,编剧要知道自己心中的重点,在这一基础上有所选择,有所取舍。写剧即写自己,作者首先要是一个有情感、有情致的人,才能发现古人的情。所以,我将上本终结在杜丽娘托嘱母亲在梅树下安葬自己,以等待梦中情人到来,由此引出下本的柳梦梅。

上下本中,杜丽娘和柳梦梅这两个人物是对称的,一个是前游园,一个是后游园,前者游了一个春意盎然的花园,后者游了一个凋零萧索的花园。这种对仗是古典戏曲讲究的匀称之美,二人形成镜像。所以,我的《牡丹亭》就是以那座“惊醒的花园”贯穿,而这个花园,不仅仅是一个自然之园,更是一个情感之场、生死之场。

北青艺评:《白罗衫》这部戏也是您的重要作品,您对原作进行了大刀阔斧的改编,又不减损原作的古意,这是如何做到的?

张弘:《白罗衫》原本是一部公案戏,1988年,我以周传瑛先生传给石小梅老师的《白罗衫·看状》为中心向前后延展而成。写这部戏的时候,我首先给自己提了一个问题:徐继祖和徐能这对养父子最后见面的时候会怎么样?他们之间的情可能在刀起刀落一瞬间终结吗?所以,我无意于揭示这个案件的真相,而着意于破案之后徐继祖面对养父时的心理撕扯。所以,《诘父》这一折是情感高潮,徐继祖作为官员、作为徐能养子、也作为面对杀父者这三重身份于一体。人所应该有的情感绞杀,是我想撕开的切口。

北青艺评:总有一些理论家认为中国戏曲表达人性撕扯的能力是有限的,其实并非如此,不是戏曲不能表现深刻性,而是今天的剧作家有没有这个能力做到的问题。

张弘:对,我认为中国戏曲在表现深刻性、表现人性的复杂上,毫不逊色于西方悲剧。但是首先,戏曲编剧在写人这一问题上不要自我松绑,自我放弃。戏剧性其实就是写人心的冲突,唯有向内求,才是无限的。

而在写人的时候,我们剧作者要首先对情感进行足够的体验,不同情境下、不同的年代下、不同的人物关系之中的情感层次可以层层剥离,经过自我的体验之后进行技术的排列,最终落脚到戏剧技巧之上。

用折子戏“救活”:让经典文本在舞台上重现光彩

北青艺评:面对现在昆曲演员身上折子戏传承一代比一代少的现状,您觉得有什么办法解决?

张弘:中国的戏曲文学母体是元杂剧、明清传奇,其中蕴含的编剧技巧、对人性的刻画,是中国戏曲的集大成。但是,今天的人们常常把它们归属于昆曲,其实这是一种误解。

我一直觉得元杂剧和明清传奇是宝藏,编剧应该从中汲取营养,将其拿来,通过编剧手法进行突出、强调、整理、布局,让其重新在舞台上焕发光彩,此所谓我理解的昆曲折子戏“救活”观念。即便是流传最广的《牡丹亭》,今天我们能在舞台上看到的折子戏数量也是有限的,这其实说明文人案头和艺人场上存在一种隔阂。而“救活”观念其实就是案头和场上的一种打通。

折子戏创作,是另一种生发。它虽然从全本中来,但是或许曾被全本淹没,现在通过今人的智慧让它重新脱颖而出,这需要演员和编剧对戏达成共识,找到戏眼。“救活”的好处是,创作是扎根于古典戏曲文本的,由于母体在,所以做出来的作品是靠近古典风格的。当然,这也需要今人有发现的能力,有对个体情感的敏锐度,有组织戏剧的能力,还需要与演员碰撞。我们做的“一戏两看”《桃花扇》,就是在全本之余进一步做了五个折子戏,每一折都很饱满,逼近各个人物。

北青艺评:救活和原创,您觉得两者的难易程度如何?

张弘:当然是后者更难一些。《世说新语》本身是笔记小说,一两句话就要敷演为一出折子戏,只有对昆曲折子戏非常精通的人才可能具备这个能力。

坚守昆曲规范:艺术不分新与旧只分好与不好

北青艺评:《世说新语》演职员表中出现的“说戏人”是什么身份?

张弘:“说戏人”这一身份,起初是在创作中对昆曲规范进行保护而设的。今天的导演思维可能会对昆曲的传统造成一定伤害,而我认为昆曲的文学性和昆曲规范必须坚守。

在原创折子戏《世说新语》中,由对昆曲各个环节都熟稔的人担任“说戏人”,从台词的设计、曲牌的运用环节就开始介入,和演员分析剧本节奏,推敲唱念、身段等。“说戏人”在剧目的风格观念上具有一定的统领作用,昆曲是需要这样的人的。

当然,今天我们剧院的演员已经非常成熟,已经具备了自己捏戏的能力,对于传统的家门、行当的认知,是很清晰很自觉的,对传统的态度是有自己的坚守的。也可能会有人说我们太守旧了。在我看来,艺术不分新与旧,艺术只有好与不好。

北青艺评:您怎么理解“南昆风度”这四个字?

张弘:我认为,这四个字更多透露出的还是一种对昆曲规范的坚守。首先是对昆曲剧本规范的坚守,比如罗周为江苏省昆剧院创作昆曲剧本,坚守套曲内一韵到底。其次是对昆曲念白的坚守。我们的演员明白在昆曲中不能出现两种语言系统,因此在念白上,即使是现代戏也坚决不用普通话念白,而是以中州韵为韵白。其三,对昆曲行当家门的坚守。其四,自觉将舞台让给表演艺术,这一点也是最重要的。在各种声音纷繁的当下,剧院的演员们明白“我们是谁”“我们应该是怎样的”,所以,我们的昆曲演员是不赶时髦的,有的时候甚至会抵制社会上的时髦,“南昆风度”是我们为自己树立的典范标杆。

北青艺评:这种坚守的观念是如何确立的?

张弘:能够形成今天的共识是很艰难的。时代的潮流不断在变,人的天性会对科技进步感兴趣,还有“戏曲必须跟上时代”的呼声,都在影响我们的昆曲表演。我认为,只有当我们的演员不断提高表演能力,观众看到了最好的表演艺术,自然就不会过于关注表演以外的物质潮流。

今天的年轻观众已经具备了很高的审美水平,他们能够认识到戏曲舞台的魅力在于表演的魅力,在于表现人和情感的魅力,而不是物。

“描红”作为方法:像写书法临帖那样从传统戏中汲养

北青艺评:具体到操作层面,今天的编剧应该如何从传统中汲养?

张弘:我一直讲一个观点,编剧一定要学会描红,就像我们写书法临帖。罗周所在的江苏省戏剧文学创作院曾经做了四十折昆曲传统折子戏编剧法分析,从技巧上研究每一折戏的结构、节奏、曲牌运用,这就是描红。通过这个工作,可以看到中国戏曲编剧法是如何形成的,有哪些独到之处,有哪些共同之处。另外还要将大量昆曲折子戏的舞台演出本和原作的文本结合地看,就可以看出文本和舞台的差异究竟在哪里,为什么会有变化,这些变化表现了当时的艺人对舞台怎样的认知。

北青艺评:在《白罗衫》中您首次运用四折一楔子这一元杂剧的经典结构,而这一结构在您的后来者、编剧罗周的众多剧作中尽情发挥,您觉得这个结构与戏曲特质有怎样的关联?

张弘:当年我之所以选择四折一楔子,是因为看到了当时编剧在戏曲结构上的趋同性,才开始了自己对元杂剧结构的尝试。四折一楔子包含了戏剧发展起承转合的起伏,它相对来说是讲究的。

四折一楔子的优点在于,编剧必须用结构的力量将情节通过技术组织起来,这并不是一件简单的事情。因为这涉及到事件分配,需要将情感最饱满的点提出来,而故事的行进却要在折与折的缝隙间留白。比如《窦娥冤》中的《斩娥》一折,舞台上演的其实并不是斩,而是斩之前窦娥情绪爆发的过程,这也是戏曲舞台产生表演魅力的戏剧点。

现在罗周将这种编剧结构方法继承下来,并能做到娴熟之后再打破,也是她编剧道路上的自我修为。比如最近在北京演出的扬剧《郑板桥》,通过八折一楔子容纳下郑板桥一生的琐碎片段,这就是编剧的自我打破:郑板桥这个文人在戏中是不变的,但是通过环境中其他人物的变化,比如商海的张从和官场的卢抱孙的起伏,衬托出郑板桥的坚守。

北青艺评:您在昆曲创作中十分注意行当的搭配和冷热的搭配。

张弘:在我看来,昆曲中的趣味是必要的。在昆曲中有两个重要的行当——丑和副,这两个行当的用处就是在昆曲中插科打诨。编剧如果懂昆曲,自然而然就会运用这两个行当的表演让作品具有雅俗相间、冷热相剂的效果。所谓“无丑不成戏”嘛,生旦净末丑,在昆曲中缺了丑,自然就不好看了,昆曲的趣味性就是通过他们的表演体现的。

另外,趣味性其实也是文人内心一点狡黠的流露,实际上是另一种高雅,是中国文人的另一种情趣,因为我们要知道文人不是仅有一副面孔的。

北青艺评:罗周在今天的编剧界成绩斐然,与您的编剧观念分不开,您觉得她接续了您什么样的编剧理念?

张弘:罗周的文学功底非常扎实,悟性也很强,其实我并没有怎么教她,但是在艺术观、审美观和价值观上,我们总能达成一致,我想这是最重要的。罗周写一些委约之作,包括主旋律戏曲的时候,也常常不落于窠臼,秉持着写人写情的基点。

北青艺评:在罗周的历史题材剧作中,她汲取了您对历史剧的一些观念,触及历史中的“不曾触及之处”,但是这一观念也引来一些争议。

张弘:写情是写戏的基点,写历史剧也如此。戏曲要到达的地方应该是历史学家甚至理论家到达不了的地方,我们作为编剧要去的是精神的远方,是人的心理空间,是真实的历史不曾触及之处。在我看来,历史剧的最高价值不是与历史有多近,而是它达到的审美高度有多高,对人性的开掘有多深。