张听雨

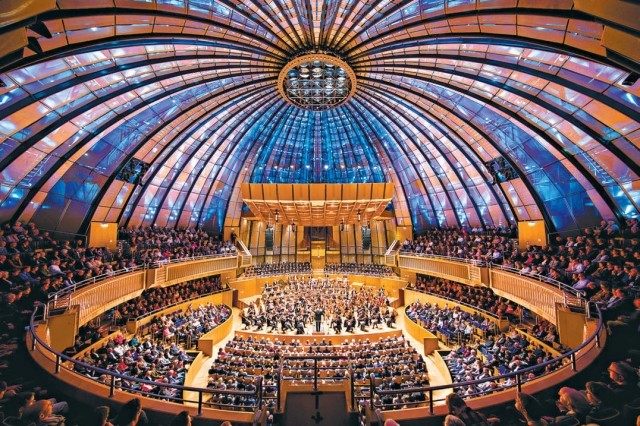

杜塞尔多夫交响乐团

古斯塔夫·马勒的《第九交响曲》不仅是他生前最后完成的交响作品,更是音乐史上最深刻的“死亡诗篇”之一。这部创作于1909年至1910年的作品,以复杂的结构、深邃的情感和哲学性的主题,展现了作曲家对生命、死亡、永恒的终极思考。马勒用这部作品向世界告别。2025年5月17日至18日,德国杜塞尔多夫交响乐团将在首席指挥亚当·费舍尔的率领下,在上海、南京、北京(中山公园音乐堂)和天津四城,上演在国内并不是很容易听到的马勒《第九交响曲》。

没逃过“第九交响曲魔咒”

马勒对于死亡的思考贯穿他的创作生涯,在他的第一部交响曲的第三乐章中,我们听到一个披着童话外衣的葬礼故事。对于死亡这一主题,马勒似乎天生迷恋。

《第九交响曲》创作的前两年——1907年是马勒人生的转折点。他在这一年被迫辞去维也纳歌剧院指挥职务,长女玛丽亚因猩红热夭折,自身也被确诊严重的心脏病。这一系列打击让他深刻意识到生命的脆弱,他在给友人的信中写道:“我眼前空无一物,在这人生的终站,我竟然又回到一开始的起点。”正是这种对死亡的预感,催生了《第九交响曲》的创作。

马勒也没有逃过“第九交响曲魔咒”,尽管他非常恐惧于此。贝多芬、舒伯特、德沃夏克等作曲家均在完成第九交响曲后去世。最终马勒也未能逃脱命运——他在完成《第九交响曲》后仅一年便溘然长逝。手稿中“呵,我消逝了的青春,我消费了的爱”等注释,更直接映射了他临终前的心理状态。

当然,关于这部作品的“告别叙事”也好,死亡阴影也罢,伟大的作品总是禁得起多样的诠释。5月来华指挥杜塞尔多夫交响乐团演出这部作品的指挥家亚当·费舍尔,在为该乐团《第九交响曲》的唱片撰写说明时曾指出:“马勒的《第九交响曲》并非是关于死亡,而是关于濒死的过程。死亡和濒死是完全不同的两回事。在研究《第九交响曲》时,我意识到,除了德语之外,我不知道还有哪种语言中‘死亡’和‘濒死’这两个词有着完全不同的词源……终曲仅仅是一段漫长而持续的濒死过程的呈现,是生命的消逝。最后一部分,尤其是总谱的最后一页,对那种情境的描绘堪称完美,超越了文学或美术领域的任何其他刻画。”

音乐创作具有历史性突破

《第九交响曲》时长八十分钟左右,因不同指挥家的诠释而有所不同。四个乐章以非传统的“慢—快—快—慢”结构展开,美国评论家唐斯形容其为“浩大的死亡之舞”,分别象征死亡作为解放者、舞伴、敌手与慰藉者。

第一乐章:行板(D大调),是慢速的,结构为扩充的奏鸣曲式。音乐似乎是作曲家在与死神对话。乐章以圆号与竖琴的微弱动机开场,仿佛死亡的脚步声。第二小提琴奏出断断续续的第一主题,这一主题被伯恩斯坦解读为“马勒心律失常的音乐化呈现”。展开部中,长号以最强力度重现主题,象征“生命中的死亡入侵”,而贝多芬《告别奏鸣曲》动机的引用(升F到E的二度下行)则暗含宿命轮回的意味。马勒弟子布鲁诺·瓦尔特评价此乐章为“徘徊在离别悲哀与天国幻觉间的凄美独白”。

第二乐章是诙谐仿作性质的兰德勒舞曲。看似欢快的兰德勒舞曲被刻意“笨拙化”,和弦序列的扭曲与节奏错位,暗示传统舞蹈在死亡面前的异化,这是一场被扭曲了的民间狂欢场景。音乐学家唐纳德·米切尔指出,这种处理延续了《第四交响曲》中“舞蹈的死亡”主题,通过不协和音程营造出幽灵般的狂欢景象。

第三乐章是回旋-滑稽曲,主要调性为a小调,这个乐章是对世俗的尖刻嘲讽。标题“Burleske”(滑稽曲)揭示了马勒对批评者的反击。乐章以刺耳的小号主题开场,复杂的双赋格结构展现了他炉火纯青的对位技巧。手稿标注“献给我在阿波罗的兄弟”,既指向艺术守护神,又暗喻阿波罗作为瘟疫之神的双重性,隐喻艺术理想与现实的冲突。

第四乐章慢板主要调性是降D大调,这个乐章似乎代表着永恒的沉寂,弦乐奏出的主题与英国赞美诗《求主同住》的相似性,赋予乐章神圣的挽歌气质。旋律在极高与极低音区游走,中声部的“空洞”象征着生命流逝后的虚无。尾声引用《亡儿之歌》的片段,音符逐渐消散,“如云彩消逝于蓝天”,完成对尘世的最后告别。

马勒此作有诸多音乐写作上的历史性突破。四个乐章分别采用D大调、C大调、a小调、降D大调,远关系调性的并置拓展了情感表达的维度,末乐章调性的设置是“浓烈”的隐喻,象征着无法返回的从前。《第九交响曲》打破了交响曲传统快慢乐章交替模式,首尾乐章的缓慢速度形成沉思性的框架,中间乐章则如插入的“现实碎片”。阿班·贝尔格曾惊叹:“这是马勒最神圣的创作,展现了在死亡无可抗拒下对生命的极致热爱。”此外,乐章之间的关联性也比马勒之前的作品大大降低,每一个乐章都有其自身的自主性。在时代的震荡下,马勒的孤寂灵魂无处安放。

检验指挥家造诣的“试金石”

马勒《第九交响曲》以其震撼的情感张力与极高的技术门槛,堪称检验指挥家艺术造诣的“试金石”。不同指挥家执棒演绎的版本,呈现迥异的诠释风格。

作为马勒嫡传弟子,瓦尔特的演绎充满温情与缅怀。1938年维也纳现场版如同“糖衣包裹的苦涩”,以柔化反讽的手法呈现马勒的终极和解。卡拉扬指挥柏林爱乐乐团的完美音色构筑了“音响圣殿”,卡拉扬以极致控制力压制情感外露,让听众从纯粹声响中感知死亡的诗意。

1979年,伯恩斯坦与柏林爱乐乐团的合作充满戏剧张力,铜管的撕裂感与末乐章的即兴处理,将马勒的绝望与抗争推向顶点。1981年,海丁克指挥阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团的版本以冷静织体与自然渐强著称,被《企鹅唱片指南》誉为“与其他指挥最大不同处是海丁克的速度稍缓,但他这种小心翼翼铺陈乐曲的方式,呈现了一种精致的气氛。在慢极的乐章中更可明显看出闪烁光亮的色彩”。阿巴多晚年与琉森音乐节管弦乐团的现场录音,以室内乐般的细腻对话,展现垂暮之年对生命的豁达观照。

马勒在《第九交响曲》中完成了艺术生命的涅槃。当末乐章最后一个音符消散于寂静时,死亡的阴霾反而转化为超越性的精神升华。学习过作曲的哲学家阿多诺谈道:“马勒的音乐让死亡成为生命的镜像。”这部作品不仅是个人命运的终章,更以普世的人性共鸣,在每一个时代听众心中激起回响。