гҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢпјҡзұ»еһӢиҝӣйҳ¶дёҺжӮ¬з–‘йӯ…еҠӣиЎ°еҮҸ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-07-18 08:03:00 жқҘжәҗпјҡ еҢ—дә¬йқ’е№ҙжҠҘ

гҖҖгҖҖв—ҺзҺӢзҸһ

гҖҖгҖҖд»ҺгҖҠе”җдәәиЎ—жҺўжЎҲгҖӢзі»еҲ—гҖҒгҖҠиҜҜжқҖгҖӢзі»еҲ—еҲ°гҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҘ№гҖӢгҖҠи§ЈеҜҶгҖӢпјҢйҷҲжҖқиҜҡ已然жҲҗдёәдёӯеӣҪжӮ¬з–‘зұ»еһӢз”өеҪұзҡ„ж ҮжқҶејҸдәәзү©гҖӮд»–ж“…й•ҝе°Ҷеј•дәәе…Ҙиғңзҡ„жӮ¬з–‘ж•…дәӢдёҺе…іжіЁеәҰй«ҳзҡ„зӨҫдјҡи®®йўҳзҙ§еҜҶйӣҶеҗҲпјҢеңЁе•ҶдёҡжҖ§гҖҒиүәжңҜжҖ§гҖҒзӨҫдјҡжҖ§д№Ӣй—ҙз»ҙжҢҒеҫ®еҰҷзҡ„е№іиЎЎпјҢиҝӣиҖҢеңЁеҸЈзў‘е’ҢзҘЁжҲҝдёҠиҺ·еҫ—еҸҢиөўгҖӮ

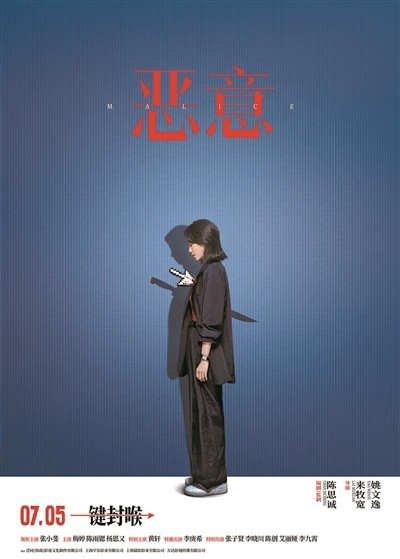

гҖҖгҖҖ2025е№ҙвҖңжҡ‘жңҹжЎЈвҖқпјҢйҷҲжҖқиҜҡд»Ҙзј–еү§е…јзӣ‘еҲ¶иә«д»ҪжҺЁеҮәжӮ¬з–‘з”өеҪұж–°дҪңгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢгҖӮиҜҘзүҮжҳҜе…¶д»ҘеҫҖеҲӣдҪңйЈҺж јзҡ„延з»ӯвҖ”вҖ”йҖҡиҝҮжӮ¬з–‘ж•…дәӢеҢ…иЈ№зғӯзӮ№и®®йўҳпјҢеңЁиҜЎи°ІеӨҡеҸҳзҡ„еҸҷдәӢиҝ·е®«дёӯпјҢжӨҚе…ҘеҜ№зҪ‘з»ңжҡҙеҠӣгҖҒдәәжҖ§и„ҶејұзӯүзӨҫдјҡз—ҮеҖҷзҡ„еү–жһҗгҖӮиҝҷз§Қе°Ҷе•Ҷдёҡзұ»еһӢеҲӣдҪңдёҺзҺ°е®һжү№еҲӨгҖҒдәәжҖ§жҺўзҙўиһҚдёәдёҖдҪ“зҡ„еҠӘеҠӣпјҢдёәеӣҪдә§жӮ¬з–‘з”өеҪұзӘҒз ҙзұ»еһӢзӘ иҮјеҒҡеҮәдәҶжңүзӣҠе°қиҜ•пјӣдҪҶдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢеҪұзүҮжӮ¬з–‘еҸҷдәӢејәеәҰзҡ„дёҚи¶іпјҢеҸҲдҪҝе…¶дёҘиӮғзҡ„еҶ…е®№жңӘиғҪиў«вҖңзұ»еһӢжі•еҲҷвҖқжңүж•ҲжүҝиҪҪпјҢжңҖз»ҲеҪұе“ҚдәҶдҪңе“Ғзҡ„иЎЁиҫҫж•ҲжһңгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңйҷҲж°ҸжӮ¬з–‘вҖқзү№иүІзҡ„延з»ӯ

гҖҖгҖҖжӮ¬з–‘з”өеҪұзҡ„йҰ–иҰҒйӯ…еҠӣеңЁдәҺеҖҹеҠ©зҺҜзҺҜзӣёжүЈзҡ„жғ…иҠӮеҲ¶йҖ жӮ¬еҝөдёҺзҙ§еј ж„ҹгҖӮиҝҷз§ҚжӮ¬еҝөдёҺзҙ§еј ж„ҹдёҚд»…жқҘиҮӘеҜ№вҖңзңҹзӣёвҖқзҡ„жҺўеҜ»пјҢд№ҹжәҗдәҺи§Ӯдј—еҜ№еү§дёӯдәәзү©е‘Ҫиҝҗзҡ„е…іеҲҮгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢејҖеңәеҚіе…ҲеЈ°еӨәдәәпјҢж»ӮжІұжҡҙйӣЁдёӯжҠ—зҷҢзҪ‘зәўеҘіеӯ©йқҷйқҷдёҺжүҖеңЁеҢ»йҷўжҠӨеЈ«жқҺжӮҰд»Һж»ЁжұҹеҢ»йҷўй«ҳжҘјеҸҢеҸҢеқ иҗҪпјҢдәҢдәәдёәдҪ•еҗҢж—¶еқ иҗҪпјҹжҳҜиҮӘжқҖпјҢиҝҳжҳҜд»–жқҖпјҹи°ҒжҳҜеҮ¶жүӢпјҹдёҖиҝһдёІзҡ„й—®йўҳдёҚд»…еј•иө·з”өеҪұдёӯе…¬дј—зҡ„е…іеҲҮпјҢд№ҹзүўзүўжҠ“дҪҸдәҶз”өеҪұи§Ӯдј—зҡ„еҝғгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁжӯӨд№ӢеҗҺпјҢиө„ж·ұеӘ’дҪ“дәәеҸ¶ж”ҖдёҺе…¶еҠ©зҗҶжҷЁжҷЁпјҢиӯҰеҜҹжўҒе…іпјҲеҗҢж—¶д№ҹжҳҜеҸ¶ж”ҖеҚіе°ҶзҰ»е©ҡзҡ„дёҲеӨ«пјүе’Ңе…¶еҗҢдәӢеҗҢж—¶д»ҺдёҚеҗҢйҖ”еҫ„жҺўеҜ»зңҹзӣёгҖӮдјҙйҡҸзңҹзӣёзҡ„йҖҗеұӮжҸӯејҖпјҢжӣҫе…ҲеҗҺиў«еҶ д»ҘвҖңиҚЎеҘівҖқвҖңжҒ¶жҜҚвҖқж Үзӯҫзҡ„жқҺжӮҰе’Ңе°ӨиҢңпјҢеҸҲзӣёз»§жҲҗдёәе…¬дј—еҗҢжғ…зҡ„еҜ№иұЎпјӣиҖҢе…ҲеүҚжңүж„Ҹж— ж„Ҹе°ҶдәҢдәәжҺЁе…ҘиҲҶи®әжј©ж¶Ўзҡ„еҸ¶ж”ҖеҲҷжҲҗдёәе…¬дј—ж–°дёҖиҪ®зҡ„вҖңеүҝжқҖвҖқеҜ№иұЎгҖӮ

гҖҖгҖҖиҝҷз§Қеү§жғ…дёҚж–ӯеҸҚиҪ¬гҖҒжҢҒз»ӯйў иҰҶи§Ӯдј—и®ӨзҹҘзҡ„еҸҷдәӢзӯ–з•ҘпјҢеҶҚдёҖж¬ЎдҪ“зҺ°дәҶйҷҲж°ҸжӮ¬з–‘з”өеҪұзҡ„зІҫй«“гҖӮеҸ¶ж”Җд»ҺеҶ·йқҷзҡ„зңҹзӣёиҝҪеҜ»иҖ…еҲ°иў«вҖңзңҹзӣёвҖқеҸҚеҷ¬зҡ„еұҖдёӯдәәпјҢж—ўжһ„жҲҗдәҶеҪұзүҮжүЈдәәеҝғејҰзҡ„еҸҷдәӢеј еҠӣпјҢд№ҹжҠҳе°„еҮәзҪ‘з»ңж—¶д»ЈиҲҶи®әеңәиҚ’иҜһдёҺж®Ӣй…·зҡ„дёҖйқўгҖӮ

гҖҖгҖҖжӣҙе…·й”җеәҰзҡ„зҺ°е®һе…іеҲҮ

гҖҖгҖҖгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢжңҖеҲқеҗҚдёәгҖҠзңҹзӣёгҖӢпјҢж”№зј–иҮӘе°ҸиҜҙгҖҠжҒ¶еҘійҳҝе°ӨгҖӢпјҢдҪҶжңҖз»ҲеҚҙйҮҮз”ЁдәҶгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢдёәеҗҚпјҢе…¶еҜ№зҪ‘з»ңжҡҙеҠӣзҡ„жү№еҲӨж„ҸиҜҶжҳҜжҳҫиҖҢжҳ“и§Ғзҡ„гҖӮжӯЈеҰӮйҷҲжҖқиҜҡи·Ҝжј”дёӯеӨҡж¬Ўејәи°ғжҢҮеҮәзҡ„вҖңжІЎжңүд»»дҪ•дәәеңЁзңҹжӯЈж„Ҹд№үдёҠжҳҜз»Ҹеҫ—иө·зҪ‘з»ңж”ҫеӨ§й•ңзҡ„жЈҖйҳ…зҡ„пјҢжҲ‘们дёҚиҰҒеӣһйҒҝдәәеӨ©з„¶зҡ„жүҖжңүзҡ„з‘•з–өвҖқпјҢзҪ‘з»ңиҲҶи®әдёҖж—ҰеӨұжҺ§пјҢдәәжҖ§дёӯеӨ©з„¶зҡ„ејұзӮ№е°ұдјҡиў«ж”ҫеӨ§дёәвҖңжҒ¶вҖқгҖӮвҖңй”®зӣҳдҫ вҖқж—ўдјҡеңЁеҒ¶з„¶дёӯжҲҗдёәвҖңж— дё»еҗҚж— ж„ҸиҜҶзҡ„жқҖдәәеӣўвҖқдёӯзҡ„дёҖе‘ҳпјҢеҗҢж—¶д№ҹеҸҜиғҪиў«иҲҶи®әеҸҚеҷ¬жҲҗдёәдёӢдёҖдёӘзүәзүІе“ҒгҖӮзүҮдёӯеҸ¶ж”Җзҡ„йҒӯйҒҮе°ұжё…жҘҡең°еҚ°иҜҒдәҶиҝҷдёҖзӮ№гҖӮ

гҖҖгҖҖиҫғд№Ӣз”өеҪұгҖҠжҗңзҙўгҖӢдёӯиў«зҪ‘з»ңжҡҙеҠӣдјӨе®ізҡ„еҸ¶и“қз§ӢпјҢеҸ¶ж”Җзҡ„жӮІеү§дёҚд»…жңүвҖңдҪңиҢ§иҮӘзјҡвҖқзҡ„жҲҗеҲҶпјҢеҗҢж—¶д№ҹжңүиҮӘжҲ‘иӯҰйҶ’дёҺеҸҚжҖқзҡ„дёҖйқўпјҢеӣ жӯӨд№ҹжӣҙе…·й”җеәҰдёҺзӨҫдјҡеҜ“иЁҖеұһжҖ§гҖӮиҝҷдёҖзӮ№пјҢжҳҜгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢжңҖдёәйҮҚиҰҒзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮдёҚеҗҢдәҺгҖҠе”җдәәиЎ—жҺўжЎҲгҖӢзі»еҲ—гҖҒгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҘ№гҖӢзҡ„еҹҹеӨ–иғҢжҷҜдёҺе°Ҹдј—и®®йўҳпјҢгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢдёҚд»…и®Іиҝ°дәҶеҸ‘з”ҹеңЁеӣҪеҶ…зҡ„ж•…дәӢпјҢеҗҢж—¶д№ҹеҜ№зҪ‘з»ңжҡҙеҠӣиҝҷдёҖжңҖе…·зғӯеәҰзҡ„зӨҫдјҡи®®йўҳиҝӣиЎҢдәҶжү№еҲӨжҖ§е‘ҲзҺ°пјҢиҝҷдәӣйғҪж Үеҝ—зқҖйҷҲжҖқиҜҡз”өеҪұеңЁзҺ°е®һе…іеҲҮж–№йқўзҡ„иҝӣжӯҘгҖӮ

гҖҖгҖҖеҸҚзұ»еһӢзҡ„еңҶеҪўдәәзү©еЎ‘йҖ

гҖҖгҖҖгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢдёӯиҝҳжңүдёҖдёӘеј•дәәзһ©зӣ®зҡ„еҸҳеҢ–пјҢеҚідҪңдёәз”ұеҸҢдәәеқ дәЎејҖеұҖзҡ„жӮ¬з–‘зүҮпјҢе…¶жңҖз»Ҳеұ…然没жңүеҮ¶жүӢгҖҒд№ҹжІЎжңүе–„жҒ¶д№Ӣй—ҙзҡ„ж–—дәүдёҺеҶІзӘҒгҖӮиҝҷдёҖеҸҚзұ»еһӢзү№еҫҒзҡ„еҪўжҲҗдёҺз”өеҪұжңүж„ҸиҜҶең°еЎ‘йҖ е…·жңүжҖ§ж јзҒ°еәҰзҡ„вҖңеңҶеҪўдәәзү©вҖқжңүе…ігҖӮеҪұзүҮдёӯзҡ„еӣӣдҪҚвҖңжҒ¶еҘівҖқвҖ”вҖ”з§Ғз”ҹжҙ»жңүз‘•зҡ„жҠӨеЈ«жқҺжӮҰгҖҒзҹӯжҡӮзҠ№иұ«жғіж”ҫејғз—…еҘізҡ„жҜҚдәІе°ӨиҢңгҖҒеӣ дёҖзҜҮжҠҘйҒ“иҖҢеҜјиҮҙд»–дәәеӨұеҺ»з”ҹжҙ»жқҘжәҗзҡ„вҖңжқҖдәәи®°иҖ…вҖқеҸ¶ж”ҖгҖҒдёәи°ӢжұӮдёҠдҪҚдёҚжӢ©жүӢж®өзҡ„жҷЁжҷЁпјҢе…¶е®һйғҪеҸҰжңүиӢҰиЎ·гҖӮ

гҖҖгҖҖжқҺжӮҰеҒ¶е°”зҡ„вҖңеҮәж јвҖқзі»е…¶зҪ№жӮЈиәҒйғҒз—ҮеҗҺзҡ„еҸ‘жі„ж–№ејҸпјҢж—Ҙеёёз”ҹжҙ»дёӯпјҢеҘ№жҳҜдёҖдёӘеҜҢдәҺзҲұеҝғе’ҢжӯЈд№үж„ҹзҡ„е–„иүҜеҘіеӯ©пјӣе°ӨиҢңеңЁеҘіе„ҝе‘јеҗёз®ЎжқҫеҠЁж—¶зҡ„зҠ№иұ«пјҢжҳҜдёҖдҪҚиә«еҝғдҝұз–Ізҡ„жҜҚдәІдёҖеҲ№йӮЈзҡ„иҪҜејұпјҢжӣҙеӨҡж—¶еҖҷеҘ№жҳҜдёәдәҶеҘіе„ҝдёҚжғңд»ҳеҮәдёҖеҲҮзҡ„ж…ҲжҜҚпјӣеҸ¶ж”Җжү§зқҖдәҺжҠҘйҒ“зңҹзӣёиҖҢдёҚйЎҫе…¶д»–пјҢжҳҜдёҖеҗҚжңүзқҖж–°й—»зҗҶжғіе’ҢиҒҢдёҡиҝҪжұӮзҡ„еӘ’дҪ“дәәпјӣжҷЁжҷЁд№ӢжүҖд»Ҙиё©зқҖеҸ¶ж”ҖдёҠдҪҚпјҢжҳҜеӣ дёәеҘ№иҰҒдёәеӣ еҸ¶ж”Җзҡ„жҠҘйҒ“иҖҢдё§е‘Ҫзҡ„зҲ¶дәІеӨҚд»ҮгҖӮиҝҷж ·зҡ„дәәзү©еЎ‘йҖ пјҢеҜ№дәҺз ҙйҷӨе•Ҷдёҡз”өеҪұдёӯдәәзү©йқһй»‘еҚізҷҪгҖҒе–„жҒ¶еҲҶжҳҺзҡ„и®ҫе®ҡжҳҜжңүзӣҠзҡ„е°қиҜ•гҖӮ

гҖҖгҖҖ然иҖҢпјҢеҪұзүҮжңӘиғҪеҜ№зҪ‘з»ңжҡҙеҠӣиҝҷдёҖи®®йўҳеҒҡеҮәжӣҙжңүж·ұеәҰзҡ„е‘ҲзҺ°пјҢеҸӘжҳҜе°ҶзҪ‘з»ңжҡҙеҠӣзҡ„ж №жәҗеҪ’з»“дёәеӘ’дҪ“дәәдёҺеӨ§дј—зҡ„еӨұж јпјҢеҝҪз•ҘдәҶз®—жі•йҖ»иҫ‘д»ҘеҸҠжӣҙж·ұеұӮзҡ„зӨҫдјҡз—ҮеҖҷпјҢжңӘе…ҚеӨұд№ӢдәҺжө…иЎЁгҖӮ

гҖҖгҖҖеҒ¶з„¶жҖ§иҝҮејәеҜјиҮҙжӮ¬з–‘еј еҠӣејұеҢ–

гҖҖгҖҖгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢжңҖд»Өдәәж„ҹеҲ°йҒ—жҶҫзҡ„пјҢиҝҳеңЁдәҺе…¶з ҙжЎҲиҝҮзЁӢзҡ„еҒ¶з„¶дёҺдҫқйқ еӨ–еҠӣгҖӮжЈҖи§ҶгҖҠе”җдәәиЎ—жҺўжЎҲгҖӢзі»еҲ—гҖҒгҖҠиҜҜжқҖгҖӢзі»еҲ—гҖҒгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҘ№гҖӢзӯүе…·жңүеҪұе“ҚеҠӣзҡ„йҷҲжҖқиҜҡжӮ¬з–‘дҪңе“ҒпјҢиҷҪ然其йўҳжқҗгҖҒйЈҺж јиҝҘ然дёҚеҗҢпјҢдҪҶдё»дәәе…¬зӢ¬еҮәеҝғиЈҒзҡ„з ҙжЎҲжҖқи·ҜгҖҒз»ҶиҮҙзјңеҜҶзҡ„йҖ»иҫ‘жҺЁзҗҶгҖҒеҮәдәәж„Ҹж–ҷеҸҲеңЁжғ…зҗҶд№Ӣдёӯзҡ„ж•…дәӢз»“еұҖпјҢжҳҜиҝҷдәӣеҪұзүҮзҡ„йӯ…еҠӣд№ӢжәҗгҖӮ然иҖҢеңЁгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢдёӯпјҢеҸҚиҪ¬еҜҶйӣҶгҖҒиҠӮеҘҸзҙ§еҮ‘гҖҒзҺ°еңәиҝҳеҺҹжё…жҷ°зӯүвҖңйҷҲж°ҸжӮ¬з–‘вҖқе…ғзҙ иҷҪдҫқж—§еӯҳеңЁпјҢдҪҶжңҖд»ӨдәәжҠҳжңҚзҡ„жҺЁзҗҶеӣ зҙ еҚҙеҮ д№Һж¶ҲеӨұж®Ҷе°ҪгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢзҡ„вҖңз ҙжЎҲвҖқдёҚжҳҜжқҘиҮӘдё»дәәе…¬зҡ„дё»еҠЁеҮәеҮ»дёҺзІҫеҝғжҺЁжј”пјҢиҖҢжҳҜдҫқиө–е·§еҗҲдёҺеӨ–йғЁеҠӣйҮҸпјҡ第дёҖж¬ЎпјҢжҳҜеӣ дёәжҷЁжҷЁеҒ·жӢҚдёӢдәҶиӯҰж–№зҺ°еңәеӢҳжҹҘзҡ„е®һеҶөпјҲиҝҷдёҖжғ…иҠӮжҳҜеҗҰжңүиҝқзҺ°е®һйҖ»иҫ‘жҲ‘们姑且дёҚи®әпјүпјӣ第дәҢж¬ЎпјҢжҳҜжҷЁжҷЁиҰҒжҢҹйҷўй•ҝпјҢ继иҖҢжӢҝеҲ°дәҶйқҷйқҷз—…жҲҝзҡ„зӣ‘жҺ§еҪ•еғҸпјӣ第дёүж¬ЎпјҢеҲҷжҳҜжўҒе…іеҒ¶з„¶й—ҙеҗ¬еҲ°еЎ”еҗҠе·Ҙдәәзҡ„еҜ№иҜқпјҢиҝӣиҖҢжҹҘзңӢдәҶдәӢеҸ‘еҪ“жҷҡзҡ„зӣ‘жҺ§пјӣжңҖеҗҺдёҖж¬ЎпјҢжҳҜжқҺжӮҰзҡ„жҜҚдәІе°ҶеҪ•жңүйқҷйқҷйҒ—иЁҖзҡ„зӣёжңәдәӨз»ҷиӯҰж–№вҖҰвҖҰеҪұзүҮжҜҸдёҖж¬ЎйҖјиҝ‘зңҹзӣёзҡ„иҝҮзЁӢпјҢеқҮжңүеҒ¶з„¶жҖ§пјҢ并йғҪдҫқиө–дәҺдёҖж®өи§Ҷйў‘зҡ„иў«еҸ‘зҺ°пјҢиҝҷж ·зҡ„еү§жғ…и®ҫи®Ўж— з–‘дјҡи®©и§Ӯдј—дә§з”ҹеҖҰжҖ ж„ҹдёҺдёҚдҝЎд»»ж„ҹгҖӮ

гҖҖгҖҖжӮ¬з–‘з”өеҪұзҡ„йӯ…еҠӣеңЁдәҺи§Ӯдј—дёҺдё»дәәе…¬е…ұеҗҢи§Ји°ңзҡ„иҝҮзЁӢпјҢдё»дәәе…¬йҖҡиҝҮи°ғжҹҘгҖҒжҺЁзҗҶдёҺеҶ’йҷ©йҖҗжӯҘжҸӯејҖзңҹзӣёжҳҜз”өеҪұжҢҒз»ӯеҗёеј•и§Ӯдј—зҡ„жңүж•Ҳж–№ејҸгҖӮ然иҖҢпјҢгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢзҡ„жҜҸдёҖж¬Ўе…ій”®зӘҒз ҙйғҪжҳҜдҫқиө–д»–дәәиҖҢйқһдё»дәәе…¬зҡ„жҷәж…§дёҺиЎҢеҠЁпјҢеҰӮжӯӨдёҖжқҘпјҢж•…дәӢзҡ„еҠЁеҠӣе°ұд»Һдё»дәәе…¬иҪ¬з§»еҲ°еӨ–йғЁеӣ зҙ пјҢеҪұзүҮд№ҹе°ұйҡҫд»Ҙз»ҙжҢҒжңүж•Ҳзҡ„жӮ¬з–‘еј еҠӣгҖӮеҪұзүҮжҜҸж¬Ўдёҙиҝ‘зңҹзӣёеӨ§зҷҪеҸҲдјҡзӘҒ然еҮәзҺ°ж–°иҜҒжҚ®пјҢиҝҷж ·зҡ„ејәиЎҢеҸҚиҪ¬иҷҪдёҚд№ҸжғҠе–ңпјҢдҪҶд№ҹеӣ зјәд№Ҹдё»дәәе…¬зҡ„иЎҢеҠЁй“әеһ«иҖҢжҳҫеҫ—зӘҒе…ҖгҖӮ

гҖҖгҖҖйҷҲжҖқиҜҡжӣҫеңЁдёҺдёӯеӣҪз”өеҪұиҜ„и®әеӯҰдјҡдјҡй•ҝйҘ¶жӣҷе…үеҜ№иҜқж—¶еқҰиЁҖпјҡвҖңжҲ‘д»ҺжқҘдёҚеңЁжҹҗдёӘдҪҚзҪ®жҲ–зҠ¶жҖҒй©»и¶ідёҚеүҚпјҢиҖҢжҳҜж°ёиҝңеңЁи·ҜдёҠгҖӮвҖқжҲ‘们жңҹеҫ…пјҢеңЁз»ҸеҺҶдәҶгҖҠжҒ¶ж„ҸгҖӢзҡ„е°қиҜ•д№ӢеҗҺпјҢйҷҲжҖқиҜҡиғҪеӨҹйҮҚж–°жӢҫеӣһд»–жӮ¬з–‘зҡ„еҝ…жқҖжҠҖпјҢеҗҢж—¶еҸҲдёҚж”ҫејғд»–еҜ№зӨҫдјҡзҺ°е®һзҡ„е…іеҲҮе’ҢеҜ№дәәжҖ§еү–жһҗзҡ„е…ҙи¶ЈпјҢиҝӣиҖҢдёәжӮ¬з–‘з”өеҪұзҡ„иҝӯд»ЈеҚҮзә§еҒҡеҮәж–°зҡ„иҙЎзҢ®гҖӮ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·