еңЁеҺҶеҸІж·ұеӨ„еҜ»жүҫйқ’жҳҘзҡ„й•ңеғҸ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-08-07 08:29:00 жқҘжәҗпјҡ еҢ—дә¬йқ’е№ҙжҠҘ

гҖҖгҖҖв—Һжў…з”ҹ

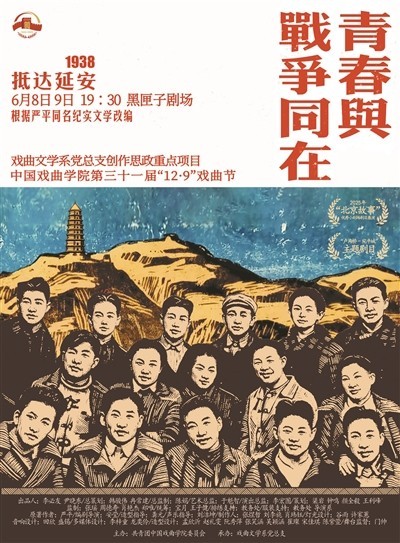

гҖҖгҖҖд»Ҡе№ҙ6жңҲпјҢеҪ“жҙӢжәўзқҖйқ’жҳҘж°”жҒҜзҡ„еӯҰеӯҗ们еңЁдёӯеӣҪжҲҸжӣІеӯҰйҷўй»‘еҢЈеӯҗеү§еңәе”ұе“ҚгҖҠдә”жңҲзҡ„йІңиҠұгҖӢпјҢеңЁвҖңд»Ҙеү§еӣўдҪ“йӘҢеү§еӣўпјҢз”Ёйқ’жҳҘеҜ№иҜқйқ’жҳҘвҖқзҡ„е®—ж—ЁдёӢеҲӣжҺ’жј”еҮәзҡ„ж–ҮзҢ®еү§гҖҠ1938пјҡйқ’жҳҘдёҺжҲҳдәүеҗҢеңЁгҖӢдёүйғЁжӣІж”¶е®ҳгҖӮ

гҖҖгҖҖиҜҘеү§з”ұдёӯеӣҪжҲҸжӣІеӯҰйҷўжҲҸж–Үзі»ж•ҷеёҲе®үиҺ№зј–еү§гҖҒеҜјжј”пјҢеӯҰйҷўеӨҡдёӘзі»зҡ„ж•ҷеёҲгҖҒеӯҰз”ҹгҖҒеҫҖеұҠжҜ•дёҡз”ҹеҚҸдҪңпјҢжҢүз…§жҲҸеү§е·ҘдҪңеқҠжЁЎејҸеҺҶж—¶дёүе№ҙеҲӣжҺ’е®ҢжҲҗгҖӮд»Һ2023е№ҙ12жңҲйҰ–йғЁгҖҠеҮәеҸ‘гҖӢзҡ„дә®зӣёпјҢеҲ°2024е№ҙ12жңҲ第дәҢйғЁгҖҠ移еҠЁгҖӢзҡ„жІүжөёејҸеү§еңәжҺўзҙўпјҢеҶҚеҲ°д»Ҡе№ҙ第дёүйғЁгҖҠжҠөиҫҫгҖӢзҡ„жғ…ж„ҹеҚҮеҚҺпјҢеҪ“д»Јйқ’е№ҙз”Ёзғӯжғ…зңҹиҜҡзҡ„иЎЁжј”пјҢи®©зңҹе®һзҡ„еҠӣйҮҸжҠөиҫҫи§Ӯдј—еҶ…еҝғпјҢеңЁеҺҶеҸІж·ұеӨ„зҡ„е…ҲиҫҲиә«дёҠжүҫеҲ°жҲҗй•ҝзҡ„й•ңеғҸгҖӮ

гҖҖгҖҖзңҹе®һдёҺдј жүҝ

гҖҖгҖҖж–ҮзҢ®еү§гҖҠ1938пјҡйқ’жҳҘдёҺжҲҳдәүеҗҢеңЁгҖӢж №жҚ®дёӯеӣҪзӨҫдјҡ科еӯҰйҷўж–ҮеӯҰжүҖз ”з©¶е‘ҳдёҘе№ізҡ„еҗҢеҗҚй•ҝзҜҮжҠҘе‘Ҡж–ҮеӯҰж”№зј–гҖӮеҺҹи‘—д»ҘеҢ—е№іеӯҰз”ҹ移еҠЁеү§еӣўжҲҗе‘ҳеә„з’§еҚҺгҖҒеј з‘һиҠігҖҒеј жҳ•зӯүжҺҘеҠӣеҶҷдёӢзҡ„еү§еӣўж—Ҙи®°дёҺзЁӢе…үзғҲзҡ„ж—Ҙи®°дёәжәҗиө·пјҢи®Іиҝ°жҠ—ж—ҘжҲҳдәүзҲҶеҸ‘еҗҺдёҖзҫӨеӨ§еӯҰз”ҹз»„жҲҗеү§еӣўпјҢд»ҺеҢ—е№іеҮәеҸ‘иҫ—иҪ¬еӨҡең°ж·ұе…ҘжҲҳеҢәпјҢд»Ҙжҙ»жҠҘеү§гҖҒиЎ—еӨҙеү§зӯүеҪўејҸе®Јдј жҠ—ж—ҘпјҢеҺҶж—¶дёҖе№ҙжҠөиҫҫ延е®үзҡ„зңҹдәәзңҹдәӢгҖӮ

гҖҖгҖҖеҗҺжқҘпјҢеү§еӣўжҲҗе‘ҳжҠ•иә«дёҚеҗҢйўҶеҹҹпјҢеҫҲеӨҡдәәйғҪеҸ–еҫ—йқһеҮЎжҲҗе°ұгҖӮжҜ”еҰӮеј з‘һиҠіжҲҗдёә家喻жҲ·жҷ“зҡ„з”өеҪұиЎЁжј”иүәжңҜ家пјҢйҷҲиҚ’з…ӨжҲҗдёәи‘—еҗҚдҪң家пјҢиҚЈй«ҳжЈ жҲҗдёәж–°дёӯеӣҪдҪ“иӮІдәӢдёҡзҡ„ејҖжӢ“иҖ…гҖӮеңЁжҷҡе№ҙеӣһеҝҶиҝҮеҫҖеІҒжңҲж—¶пјҢиҚЈй«ҳжЈ иҜҙвҖңжҲ‘们дәәз”ҹдёӯжңҖе®қиҙөзҡ„пјҢж°ёиҝңжҳҜиҝҷдёҖе№ҙвҖқпјҢзЁӢе…үзғҲеҲҷи®ӨдёәйӮЈж®өз”ҹжҙ»еҶіе®ҡдәҶ他们жӯӨеҗҺзҡ„дёҖз”ҹгҖӮ

гҖҖгҖҖиў«иҝҷдәӣе№ҙиҪ»дәәзҡ„иЎҢеҠЁж·ұж·ұжү“еҠЁзҡ„е®үиҺ№пјҢеҶіе®ҡе°ҶеҺҹи‘—жҗ¬дёҠиҲһеҸ°пјҢйҮҮеҸ–ж–ҮзҢ®еү§зҡ„еҪўејҸ并з”ұеӯҰз”ҹжј”з»ҺгҖӮеңЁеҸ–еҫ—еҺҹи‘—дҪңиҖ…еҜ№е…¬зӣҠжј”еҮәзҡ„ж”№зј–жҺҲжқғеҗҺпјҢйҰ–е…ҲйҖҡиҝҮе…ӯж¬Ўжө·йҖүжҙ»еҠЁзӯӣйҖүеҮәж„ҝж„Ҹи·ҹзқҖиҝҷйғЁжҲҸиө°еҲ°еә•зҡ„еҗҢеӯҰпјҢеёҰйўҶ他们жҲҗз«ӢвҖңеӣҪжҲҸВ·1938еү§еӣўвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖе®үиҺ№еңЁжҲҸеү§иЎҢдёҡж·ұиҖ•еӨҡе№ҙпјҢзј–еү§дҪңе“ҒжңүиҜқеү§гҖҠеӣӣдё–еҗҢе ӮгҖӢгҖҠйқ’иӣҮгҖӢгҖҠйЈҺеҚҺз»қд»ЈгҖӢгҖҠ马еүҚ马еүҚгҖӢзӯүпјҢиҝҳжӢ…д»»иҝҮгҖҠжңӘе®Ңеҫ…з»ӯгҖӢгҖҠй»„зІұдёҖжўҰгҖӢгҖҠеҚӨз…®гҖӢзӯүдҪңе“Ғзҡ„еҲ¶дҪңдәәгҖӮжӯӨж¬ЎиҮӘзј–иҮӘеҜјгҖҠ1938пјҡйқ’жҳҘдёҺжҲҳдәүеҗҢеңЁгҖӢпјҢеҘ№жІЎжңүеҲ»ж„Ҹи®ҫи®ЎжҲҸеү§еҢ–зҡ„жғ…иҠӮгҖҒжӢ”й«ҳдәәзү©пјҢиҖҢжҳҜйҮҮз”Ёй—ҙзҰ»гҖҒжІүжөёгҖҒдә’еҠЁзӯүжүӢж®өпјҢи®©ж—Ҙи®°гҖҒд№ҰдҝЎгҖҒе…¶ж—¶зҡ„ж–°й—»жҠҘйҒ“гҖҒе…¶еҗҺзҡ„еӘ’дҪ“йҮҮи®ҝгҖҒеҺҶеҸІз…§зүҮзӯүж–ҮзҢ®иө„ж–ҷеҸ‘еЈ°пјҢжһ„е»әж—¶д»ЈеӣҫжҷҜпјҢеұ•зҺ°дәәзү©еј§е…үгҖӮ

гҖҖгҖҖиҲһеҸ°дёҠпјҢйҮҚиө°еҢ—е№іеӯҰз”ҹ移еҠЁеү§еӣўд№Ӣи·Ҝзҡ„еӯҰз”ҹжј”е‘ҳпјҢйҷӨдәҶжү®жј”еҺҶеҸІдәәзү©пјҢиҝҳдјҡд»Ҙи·іиҝӣи·іеҮәзҡ„ж–№ејҸдәӨй”ҷжҲҗдёәеҸҷиҝ°иҖ…гҖӮ他们讲иҝ°еү§жғ…е’ҢеҺҶеҸІпјҢд»Ӣз»ҚгҖҒеҲҶжһҗгҖҒиҜ„д»·дәәзү©пјҢи®©еҸ‘з”ҹеңЁеҢ—е№ігҖҒеӨ©жҙҘгҖҒеұұдёңгҖҒжұҹиӢҸгҖҒжІіеҚ—гҖҒйҷ•иҘҝзӯүең°зҡ„дёҚеҗҢжғ…еўғпјҢеңЁз®ҖеҚ•зҡ„иҲһеҸ°и°ғеәҰдёӯе®ҢжҲҗиҮӘ然еҲҮжҚўгҖӮи§Ӯдј—зңӢеҲ°зҡ„жҳҜеҲӣдҪңиҖ…д»Һзә·з№Ғзҡ„еҺҹе§ӢеҸІж–ҷдёӯзӯӣйҖүеҮәзҡ„ж®өиҗҪжҲ–еҲҮзүҮпјҢд№ҹжҳҜеӨҡз»ҙеәҰгҖҒз«ӢдҪ“еҢ–зҡ„еҺҶеҸІзҺ°еңәпјӣи§Ӯдј—жІЎжңүзңӢеҲ°жҳҺзЎ®зҡ„дё»и§’дёҺй…Қи§’д№ӢеҲҶпјҢдҪҶзңӢеҲ°дәҶй—ӘиҖҖзқҖе…үиҠ’зҡ„дёӘдҪ“дёҺзҫӨеғҸгҖӮ

гҖҖгҖҖ第дәҢйғЁгҖҠ移еҠЁгҖӢе°Ҷй»‘еҢЈеӯҗеү§еңәеҸҳдёәжЁЎжӢҹеҸ°е„ҝеә„жҲҳеҪ№зҡ„жІҷзӣҳгҖӮеҸ°дёҠзҡ„жј”е‘ҳж—ўжү®жј”еҢ—е№іеӯҰз”ҹ移еҠЁеү§еӣўзҡ„жҲҗе‘ҳпјҢд№ҹжү®жј”жҠ—ж—Ҙе°ҶйўҶпјҢеҗҢж—¶иҝҳдјҡд»Һи§’иүІдёӯжҠҪзҰ»еҮәжқҘпјҢиө°дёӢеҸ°еҗ‘и§Ӯдј—еҸ‘ж”ҫдј еҚ•пјҢд»ҘжІүжөёејҸгҖҒжҲҸдёӯжҲҸзҡ„ж–№ејҸпјҢи®©и§Ӯдј—иә«дёҙе…¶еўғж„ҹеҸ—еҫҗе·һдјҡжҲҳзҡ„жӮІеЈ®жғЁзғҲпјҢд»ҘеҸҠеҪ“е№ҙе№ҙиҪ»зҡ„жҠ—жҲҳеЈ«е…өдёҺеү§еӣўжҲҗе‘ҳиЎҖи„үдәӨиһҚзҡ„ж„ҹдәәеңәжҷҜгҖӮ

гҖҖгҖҖиҖҗдәәеҜ»е‘ізҡ„иҝҳжңүиҲһеҸ°е‘ҲзҺ°дёҠзҡ„еҮҸжі•гҖӮеҸ—йҷҗдәҺз»Ҹиҙ№жқЎд»¶пјҢеү§з»„ж”ҫејғдәҶеӨҚжқӮзҡ„иҲһзҫҺпјҢйҮҮз”ЁжүӢе·ҘйҒ“е…·гҖҒеӨҡеӘ’дҪ“жҠ•еҪұдёҺеҸ°иҜҚгҖҒиӮўдҪ“иҜӯжұҮзӯүзӣёз»“еҗҲзҡ„ж–№ејҸжһ„е»әж—¶з©әгҖӮиҝҷз§ҚеҒҡжі•дёҺ80еӨҡе№ҙеүҚеҢ—е№іеӯҰз”ҹ移еҠЁеү§еӣўзҡ„жј”еҮәеҪўжҲҗе‘јеә”пјҡеҪ“е№ҙзҡ„йқ’е№ҙжҠҠиЎ—еӨҙе··е°ҫгҖҒз”°й—ҙең°еӨҙеҪ“дҪңиҲһеҸ°пјҢз”Ёз®ҖеҚ•зҡ„йҒ“е…·гҖҒйҘұж»Ўзҡ„жғ…ж„ҹжј”еҮәгҖҠж”ҫдёӢдҪ зҡ„йһӯеӯҗгҖӢгҖҠжү“й¬јеӯҗеҺ»гҖӢзӯүжҠ—ж—Ҙе®Јдј еү§пјҢд»ҠеӨ©зҡ„йқ’е№ҙд»ҘеҗҢж ·жңҙзҙ еҸҲеҠЁжғ…зҡ„ж–№ејҸеҶҚзҺ°д»–们зҡ„ж•…дәӢпјҢеҪўејҸзҡ„зӣёдјји®©зІҫзҘһзҡ„дј жүҝжӣҙеҠ е…·жңүиҜҙжңҚеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖж•Ҳд»ҝдёҺе…ұжғ…

гҖҖгҖҖиә«еӨ„дёҚеҗҢж—¶д»Јзҡ„е№ҙиҪ»дәәе…ұдә«зқҖеӨ§еӯҰз”ҹзҡ„иә«д»ҪдёҺзҗҶжғідё»д№үзҡ„зү№иҙЁпјҢеңЁеҺҹз”ҹ家еәӯгҖҒдәІжғ…гҖҒеҸӢжғ…гҖҒзҲұжғ…гҖҒеӯҰдёҡгҖҒзҰ»еҲ«зӯүеұӮйқўжңүзӣёдјјзҡ„й—®йўҳпјҢиҝҷдәӣе…ұжҖ§жҲҗдёә他们跨и¶Ҡж—¶з©әеҜ№иҜқзҡ„еҹәзЎҖгҖӮ

гҖҖгҖҖиҖҢиҜҘеү§еҲӣдҪңжңәеҲ¶зҡ„и®ҫи®ЎпјҢи®©еҺҶеҸІжғ…еўғйҮҚзҺ°жҲҗдёәеҸҜиғҪгҖӮвҖң1938еү§еӣўвҖқд»ҝз…§еҢ—е№іеӯҰз”ҹ移еҠЁеү§еӣўзҡ„йӣҶдҪ“з”ҹжҙ»жЁЎејҸпјҢе»әз«Ӣе®ҡжңҹйӣҶз»“зҡ„вҖңиҝҮжҳҹжңҹеӣӣвҖқеҲ¶еәҰпјҢдёҖиө·йҳ…иҜ»еҺҹи‘—гҖҒи§Ӯж‘©гҖҠе…«еҚғйҮҢи·Ҝдә‘е’ҢжңҲгҖӢзӯүз”өеҪұгҖҒеҸӮи§ӮдёӯеӣҪдәәж°‘жҠ—ж—ҘжҲҳдәүзәӘеҝөйҰҶгҖҒеҗ¬еҺҹи‘—дҪңиҖ…дёҘе№іи®Іеә§гҖҒжҺҘеҸ—иЎЁжј”и®ӯз»ғгҖҒи®Ёи®әеү§жң¬гҖӮеҪ“е№ҙзҡ„еӯҰз”ҹеңЁйў жІӣжөҒзҰ»дёӯеӣ е…ұеҗҢзҗҶжғіиө°еҲ°дёҖиө·пјҢд»ҠеӨ©зҡ„еӯҰз”ҹеңЁе…ұеҗҢжҺЁиҝӣдҪңе“ҒиҜһз”ҹзҡ„иҝҮзЁӢдёӯе»әз«Ӣжғ…и°ҠгҖҒз”ҹеҮәдҝЎеҝөпјҢеҲҮиә«зҡ„ж„ҹзҹҘи®©и·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„еҜ№иҜқеҸҳдҪңзңҹе®һзҡ„з”ҹе‘Ҫе…ұйёЈгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҗҢеӯҰд»¬з ”з©¶и§’иүІзҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢжҜҸдәәиҙҹиҙЈдёҖдёӘеҺҶеҸІдәәзү©зҡ„иө„ж–ҷжҗңйӣҶ并撰еҶҷе°Ҹдј пјҢд»Һеј з‘һиҠізҡ„жј”иүәз”ҹж¶ҜеҲ°иҚЈй«ҳжЈ зҡ„дҪ“иӮІзҗҶжғіпјҢд»Һиө„ж–ҷдёӯзҡ„еҸӘиЁҖзүҮиҜӯеҲ°дё°ж»ЎйІңжҙ»зҡ„дәәзү©еҪўиұЎпјҢиҝҷдёҖиҝҮзЁӢи®©еҺҶеҸІдәәзү©д»Һж•ҷ科д№Ұдёӯзҡ„еҗҚеӯ—е’ҢеҸӘиЁҖзүҮиҜӯзҡ„д»Ӣз»ҚпјҢеҸҳдёәдәІеҲҮз«ӢдҪ“гҖҒеҸҜд»ҘжҲҗдёәжңӢеҸӢзҡ„еҗҢйҫ„дәәгҖӮеҪ“еӯҰз”ҹ们еңЁиҲһеҸ°дёҠиҜҙеҮәвҖңйқ’жҳҘж— жӮ”пјҢж„ҝжҲ‘ж°ёжҒ’вҖқж—¶пјҢжҳҜз”ұе…ұжғ…з”ҹеҮәзҡ„дҝЎеҝөгҖӮ

гҖҖгҖҖдёҺеҪ“е№ҙзҡ„еӯҰз”ҹдёҖж ·пјҢд»ҠеӨ©зҡ„еү§з»„д№ҹйқўдёҙзқҖеҲӣдҪңиө„йҮ‘гҖҒжҺ’з»ғж—¶й—ҙгҖҒдё“дёҡиғҪеҠӣзӯүж–№йқўзҡ„й—®йўҳгҖӮеӯҰз”ҹ们жүӢе·ҘзјқеҲ¶йҒ“е…·гҖҒи·Ёдё“дёҡеҚҸдҪңгҖҒеҲ©з”ЁиҜҫдҪҷж—¶й—ҙжҺ’з»ғпјҢзңҹеҲҮдҪ“дјҡеҲ°зҗҶжғіз…§иҝӣзҺ°е®һзҡ„дёҚжҳ“пјҢжӣҙеҠ зҗҶи§Је…ҲиҫҲеңЁжҲҳд№ұдёӯйқ зқҖдҝЎд»°иҫ—иҪ¬еҗ„ең°еқҡжҢҒжј”еҮәзҡ„иү°йҡҫгҖӮ

гҖҖгҖҖиҖҢиҝҷеңәйқ’жҳҘеҜ№иҜқзҡ„з»ҲжһҒж„Ҹд№үпјҢеӨ§жҰӮжҳҜе°ҶеҢ—е№іеӯҰз”ҹ移еҠЁеү§еӣўжҲҗе‘ҳеҜ№дәҺйқ’жҳҘд»·еҖјзҡ„иҝҪй—®еёҰеҲ°еҪ“дёӢпјҢйҷӨдәҶд»ҘеҲӣжҺ’еү§зӣ®зҡ„ж–№ејҸеҗ‘他们иҮҙ敬пјҢжӣҙжҳҜеңЁиЎЁиҫҫи®©йқ’жҳҘжӣҙжңүж„Ҹд№үгҖҒз”ҹе‘ҪжӣҙеҠ зІҫеҪ©зҡ„еҝғеЈ°гҖӮ

гҖҖгҖҖжҠҖиғҪдёҺжҲҗй•ҝ

гҖҖгҖҖж–ҮзҢ®еү§гҖҠ1938пјҡйқ’жҳҘдёҺжҲҳдәүеҗҢеңЁгҖӢзҡ„еҲӣжҺ’жј”еҮәиҝҮзЁӢпјҢиҝңи¶…дёҖиҲ¬ж ЎеӣӯжҲҸеү§зҡ„иҢғз•ҙпјҢжҲҗдёәдёҖеңәиһҚеҗҲжҲҸеү§е®һи·өдёҺдәәж јеҹ№е…»зҡ„иүәжңҜж•ҷиӮІе®һйӘҢпјҢеӯҰз”ҹзҡ„дё“дёҡиғҪеҠӣеҫ—еҲ°жҸҗеҚҮпјҢеҜ№еӣўйҳҹзІҫзҘһдёҺиҮӘжҲ‘жҲҗй•ҝд№ҹжңүдәҶж–°зҡ„и®ӨзҹҘпјҢжҹҗз§ҚзЁӢеәҰдёҠпјҢиҝҷеңәе®һйӘҢдёәиүәжңҜж•ҷиӮІжү“ејҖдәҶе…Ёж–°зҡ„жҖқи·ҜгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖң1938еү§еӣўвҖқзҡ„дё»еҲӣдәәе‘ҳжқҘиҮӘдёӯеӣҪжҲҸжӣІеӯҰйҷўжҲҸж–Үзі»гҖҒиүәж–Үзі»гҖҒдә¬жҳҶзі»гҖҒиҲһзҫҺзі»зӯүгҖӮ他们еёҰзқҖеҗ„иҮӘзҡ„дё“дёҡиғҢжҷҜеҠ е…ҘпјҢеҸҲеңЁе·ҘдҪңеқҠжЁЎејҸдёӢжү“з ҙдәҶдё“дёҡеЈҒеһ’гҖӮжҲҸж–Үзі»зҡ„еӯҰз”ҹеҸӮдёҺеү§жң¬еҲӣдҪңпјҢеӯҰд№ еҸҷдәӢжҠҖе·§зҡ„еҗҢж—¶пјҢдәҶи§Јд»Һж–Үжң¬зҡ„дёҖеәҰеҲӣдҪңеҲ°иҲһеҸ°дәҢеәҰеҲӣдҪңзҡ„иҝҮзЁӢпјӣжңүжҲҸжӣІеҹәзЎҖзҡ„еӯҰз”ҹе°ҶзЁӢејҸеҢ–еҠЁдҪңиһҚе…ҘиЎЁжј”пјӣиҲһзҫҺзі»зҡ„еӯҰз”ҹе°ҶеҲӣж„ҸдёҺе®һз”Ёз»“еҗҲпјҢз”Ёжңүйҷҗзҡ„жқҗж–ҷеҲ¶дҪңйҒ“е…·пјӣдёҚж“…й•ҝдёҠеҸ°иЎЁжј”зҡ„еӯҰз”ҹпјҢеңЁеҲ¶дҪңгҖҒе®Јдј гҖҒзү©ж–ҷи®ҫи®Ўзӯү幕еҗҺе·ҘдҪңдёӯжңүжүҖеҸ‘жҢҘгҖӮиҝҷдёҚеҚ•жҳҜдё“дёҡжҠҖиғҪзҡ„е®һи·өпјҢд№ҹжҳҜеҜ№е№ҙиҪ»дәәжІҹйҖҡдёҺеҗҲдҪңиғҪеҠӣзҡ„й”»зӮјгҖӮ

гҖҖгҖҖеғҸеҢ—е№іеӯҰз”ҹ移еҠЁеү§еӣўдёҖж ·пјҢвҖң1938еү§еӣўвҖқеүҚиЎҢзҡ„и·ҜдёҠжңүдәәзҰ»ејҖпјҢжңүдәәзҰ»ејҖеҗҺеҸҲеӣһжқҘпјҢжңүдәәдёӯйҖ”еҠ е…ҘпјҢдҪҶеӨ§еӨҡж•°дәәдёҖзӣҙеңЁиҝҷйҮҢпјҢеәҰиҝҮдәҶд№ҹи®ёдјҡеҪұе“Қ他们дёҖз”ҹзҡ„зҫҺеҘҪж—¶е…үгҖӮдҪңе“Ғзҡ„з”ҹй•ҝдёҺдёӘдәәзҡ„жҲҗй•ҝдә’зӣёжҳ з…§пјҢжңүдәәеғҸеҢ—е№іеӯҰз”ҹ移еҠЁеү§еӣўзҡ„иғЎиҝ°ж–ҮдёҺзҺӢжӢ“дёҖж ·пјҢжҲҗдёәдәҶжғ…дҫЈпјӣжңүдәәеңЁйқўеҜ№жҜ•дёҡжҠүжӢ©ж—¶пјҢеӣ иҝҷж®өз»ҸеҺҶжҳҺзЎ®дәҶдәәз”ҹж–№еҗ‘гҖӮ

гҖҖгҖҖеҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢгҖҠ1938пјҡйқ’жҳҘдёҺжҲҳдәүеҗҢеңЁгҖӢе…ҲеҗҺе…ҘйҖү2025е№ҙвҖңеҢ—дә¬ж•…дәӢвҖқдјҳз§Җе°Ҹеү§еңәеү§зӣ®еұ•жј”е’ҢвҖңеҚўжІҹжЎҘвҖ”вҖ”е®ӣе№іеҹҺвҖқдё»йўҳеү§зӣ®еҫҒйӣҶзӯүжҙ»еҠЁпјҢ并дәҺд»Ҡе№ҙ7жңҲиө°еҮәж Ўеӣӯе®ҢжҲҗйҰ–йғЁгҖҠеҮәеҸ‘гҖӢзҡ„дёӨеңәе•Ҷжј”пјҢиҝҳдјҡеңЁ10жңҲдёҫеҠһзҡ„дёӯеӣҪжҲҸжӣІж–ҮеҢ–е‘ЁдёҠдә®зӣёгҖӮиҝҷеңәе§ӢдәҺж ЎеӣӯгҖҒд»ҘиүәжңҜжүӢж®өжҺўзҙўеҺҶеҸІдёҺйқ’е№ҙжҲҗй•ҝе…ізі»зҡ„ж•ҷиӮІе®һйӘҢпјҢиө°еҗ‘дәҶжӣҙејҖйҳ”зҡ„иҲһеҸ°гҖӮ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·