冼星海六天六夜完成《黄河大合唱》谱曲

发稿时间:2025-09-09 08:51:00 来源: 北京青年报

冼星海

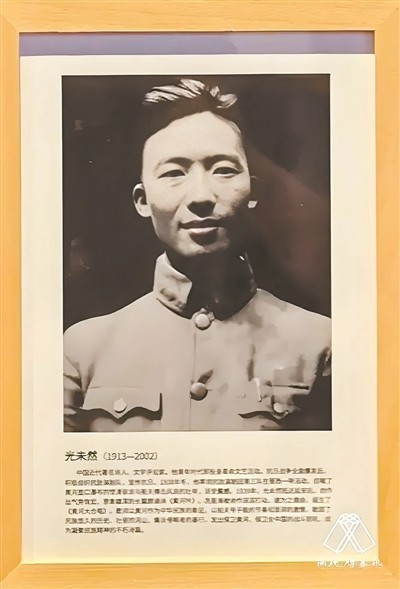

光未然

◎姚秦川

8月底,以“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”为主题的10组大型立体主题花坛亮相北京长安街沿线。其中最引人注目的,是在东单东南角设置的主题为“黄河赞歌”的花坛,将气势雄伟壮观的壶口瀑布作了场景还原,并在整点时间播放《保卫黄河》。

9月3日上午,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行。大会开始前,一首首诞生于抗战烽火中的经典歌曲联唱,如《松花江上》《在太行山上》《保卫黄河》《没有共产党就没有新中国》,让大家重温中华民族那段艰苦卓绝、气壮山河的峥嵘岁月。

上面提到的《保卫黄河》,正是《黄河大合唱》的八个乐章之一。

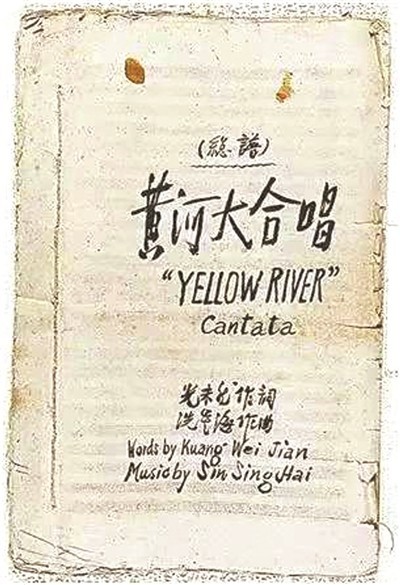

《黄河大合唱》创作于中国抗日战争时期的1939年春天。同年4月13日晚,它首次在延安陕北公学堂礼堂奏响,立即引起巨大反响,随即很快唱响全国,成为抗日歌曲的“主旋律”和时代的最强音。伴随着《黄河大合唱》的响彻云霄,有两个人的名字也走进了大众视野:一个是曲作者冼星海,另一个是词作者光未然。

1938年11月,冼星海和妻子钱韵玲以旅行结婚的名义,从武汉辗转来到延安,开始在鲁迅艺术学院音乐系担任主任一职。到达那里几个月后,当时正在山西打游击的青年诗人光未然因受伤,被送往延安治疗。

冼星海得知后,立即走了十几里的山路,去看望自己的这位老朋友。光未然看到冼星海后也非常高兴,他一边挣扎着坐起来,一边兴奋地告诉冼星海,这几天他正利用治病的时机,创作了一首长诗。不过,由于诗作还没有最后定稿,冼星海那天并没能一睹为快。

一个星期后,光未然伤愈出院,冼星海打算为老朋友举办一次诗歌朗诵会。那天的朗诵会在窑洞里举行,前来参加的都是一些志同道合的朋友,气氛非常热烈。此时,光未然拿出自己当时躺在病床上创作的那首名为《黄河大合唱》的诗作,声情并茂地朗诵起来。

他刚刚朗诵完,冼星海便不容分说,将那首诗一把抓到手里,同时急切地对光未然道:“请你把这首诗交给我吧,我相信自己有把握给它谱好曲子!”从3月26日把那首诗拿回之后,冼星海便埋头开始谱曲。

妻子钱韵玲担心丈夫身体支撑不住,便每天给他熬红枣汤喝。不过,许多时候红枣汤都放了大半天,冼星海也顾不得喝上一口。当时,光未然知道冼星海喜欢甜食,本来想买一些点心送去,又担心点心不好存放,便托人买了两斤白糖,亲自给冼星海送了过去,放在他创作的那张桌子上。

有趣的是,冼星海对吃白糖似乎特别感兴趣,每当创作进入到艰难时期,他便顺手抓起一把白糖塞进嘴里。就这样,用了六天六夜的时间,冼星海终于谱写完成著名的《黄河大合唱》,同时他也将那两斤白糖吃得一干二净。

有意思的是,有一天,冼星海还特意拿着谱好曲的《黄河大合唱》的稿子,前去征求音乐系老大哥汪鹏的意见。汪鹏看了稿子后,不由得赞叹道:“谱得非常不错!”要是放在其他人听到这样的肯定,一定会非常高兴。然而,冼星海听后,却一本正经地说:“我不想听‘不错’,我只想听哪些不行!”搞得汪鹏不得不重新认真看了一遍稿子,最后“鸡蛋里挑骨头”,提了一些连自己都觉得是画蛇添足的意见,冼星海这才放过了他。

到了1940年,冼星海远赴苏联,其间他对《黄河大合唱》进行全面修订,将许多原本为群众合唱设计的部分进行交响化、戏剧化改编,使之更适合大型舞台演出。同时,他还亲自指挥乐团演出试奏,在莫斯科音乐界获得一致好评。1944年,美国记者爱泼斯坦访问延安,与叶君健合作将《黄河大合唱》歌词译成英文,《黄河大合唱》由此登上了世界舞台,成为世界反法西斯的杰出战歌。

诞生几十年来,《黄河大合唱》漂洋过海,登上了欧洲、北美、东南亚的舞台。世界各地的华侨社团将它作为“中华民族魂”的象征进行演出。时至今日,《黄河大合唱》的旋律依旧时时响起。它早已不只是一首曲谱和几段歌词,而是一代代中国人面对苦难不屈抗争的心灵写照。

1945年10月,冼星海因肺病在莫斯科不幸去世,年仅40岁。值得一提的是,今年刚好也是冼星海诞辰120周年,再次重温“人民音乐家”的创作历程和革命历程,依旧令我们心潮澎湃。

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号