зәӘеҪ•зүҮгҖҠиӢұйӣ„ж— еҗҚгҖӢпјҡйҡҗи”ҪжҲҳзәҝзҡ„еҪұеғҸд№ҰеҶҷ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-09-10 13:43:00 жқҘжәҗпјҡ дёӯеӣҪиүәжңҜжҠҘ

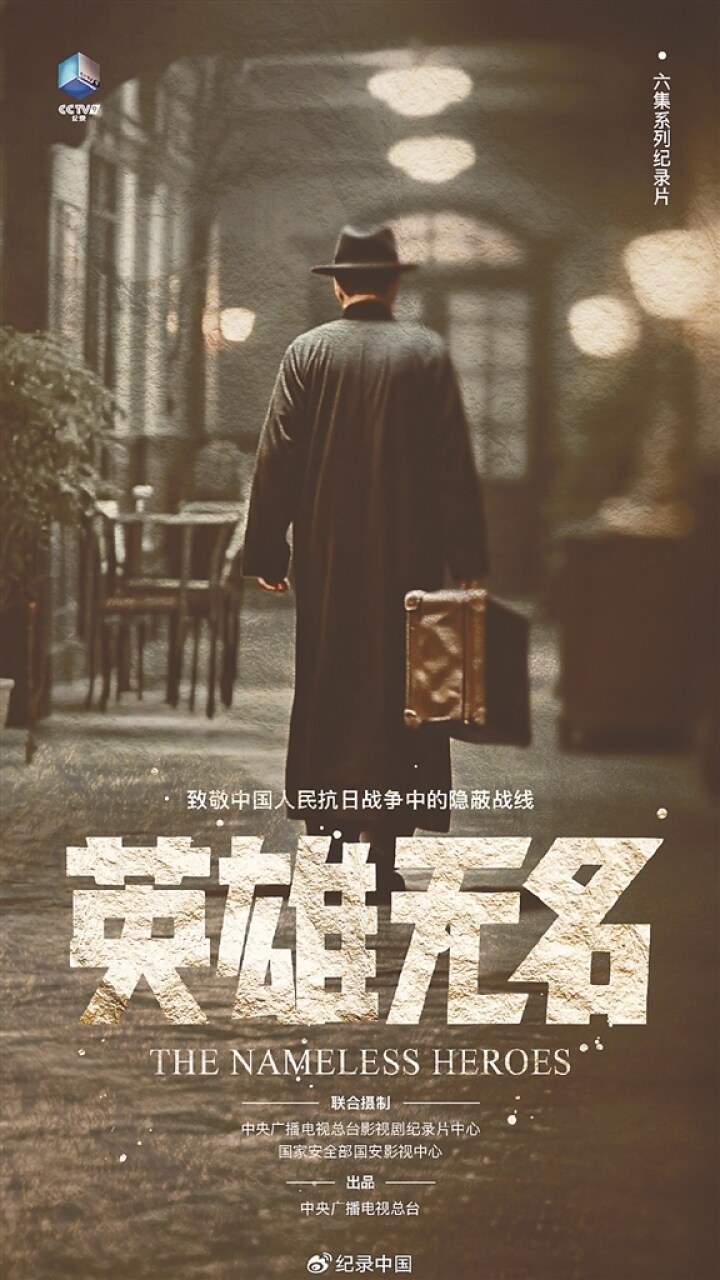

гҖҖгҖҖзі»еҲ—зәӘеҪ•зүҮгҖҠиӢұйӣ„ж— еҗҚгҖӢжө·жҠҘ

гҖҖгҖҖеңЁзғҪзҒ«иҝһеӨ©зҡ„жҠ—ж—ҘжҲҳдәүдёӯпјҢйҷӨдәҶеёёиў«е…іжіЁзҡ„жӯЈйқўжҲҳеңәеӨ–пјҢиҝҳжңүдёҖжқЎдёҚи§ҒзЎқзғҹзҡ„йҡҗи”ҪжҲҳзәҝпјҢйҖҡиҝҮжғ…жҠҘжҙ»еҠЁеңЁжҠ—жҲҳдёӯеҸ‘жҢҘдәҶйҮҚиҰҒдҪңз”ЁгҖӮдёәзәӘеҝөдёӯеӣҪдәәж°‘жҠ—ж—ҘжҲҳдәүжҡЁдё–з•ҢеҸҚжі•иҘҝж–ҜжҲҳдәүиғңеҲ©80е‘Ёе№ҙпјҢдёӯеӨ®е№ҝж’ӯз”өи§ҶжҖ»еҸ°еҪұи§Ҷеү§зәӘеҪ•зүҮдёӯеҝғдёҺеӣҪ家е®үе…ЁйғЁеӣҪе®үеҪұи§ҶдёӯеҝғиҒ”еҗҲж‘„еҲ¶зҡ„зі»еҲ—зәӘеҪ•зүҮгҖҠиӢұйӣ„ж— еҗҚгҖӢдәҺ8жңҲ28ж—Ҙиө·еңЁеӨ®и§ҶзәӘеҪ•йў‘йҒ“йҰ–ж’ӯгҖӮиҜҘзүҮе…ұе…ӯйӣҶпјҢжҜҸйӣҶ25еҲҶй’ҹпјҢж—ЁеңЁеӢҫеӢ’жҠ—жҲҳж—¶жңҹйҡҗи”ҪжҲҳзәҝзҡ„иӢұйӣ„зҫӨеғҸпјҢеј•йўҶи§Ӯдј—иө°иҝ‘йӮЈж®өйІңдёәдәәзҹҘеҚҙе……ж»ЎжҝҖжғ…зҡ„еҺҶеҸІгҖӮ

гҖҖгҖҖеҲӣж„ҸзҫӨеғҸеҸҷдәӢпјҢиҝҳеҺҹеҺҶеҸІжё©еәҰ

гҖҖгҖҖдёҺеӨ§дј—зҶҹзҹҘзҡ„жҠ—жҲҳеҸҷдәӢзӣёжҜ”пјҢгҖҠиӢұйӣ„ж— еҗҚгҖӢе°ҶеҸҷдәӢйҮҚеҝғзҪ®дәҺйҡҗи”ҪжҲҳзәҝпјҢиҒҡз„ҰйӮЈдәӣиЎЁйқўдёҠвҖңжҺ©дәәиҖізӣ®вҖқзҡ„иЎҢеҠЁдёҺдәәзү©пјҢд»ҺиҖҢејҖиҫҹеҮәдёҖдёӘзӣёеҜ№ж–°йў–зҡ„еҸҷдәӢеңәеҹҹгҖӮиҜҘзүҮйҖҡиҝҮе‘ҲзҺ°йҡҗи”ҪжҲҳзәҝзҡ„ж•…дәӢз»ҶиҠӮдёҺдәәзү©е‘ҪиҝҗпјҢе”Өиө·и§Ӯдј—зҡ„жҺўз§ҳе…ҙи¶ЈпјҢиҝӣиҖҢеўһејәдҪңе“Ғзҡ„еҸҜзңӢжҖ§дёҺж„ҹжҹ“еҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҸҷдәӢз»“жһ„дёҠпјҢиҜҘзүҮ并дёҚжӢҳжіҘдәҺе®ҸеӨ§еҸІиҜ—ејҸзҡ„зәҝжҖ§еҸҷиҝ°пјҢиҖҢйҮҮз”ЁеҚ•е…ғеҢ–зҡ„зұ»еһӢеҸҷдәӢжүӢжі•гҖӮжҜҸйӣҶеӣҙз»•дёҖдёӘж ёеҝғдё»йўҳеұ•ејҖпјҢд»ҘдёҚеҗҢдәәзү©зҡ„дёӘдҪ“ж•…дәӢдёІиҒ”ж•ҙдҪ“еҸҷдәӢгҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢе®Ҹи§ӮеҸҷдәӢд»Қд»Ҙж—¶й—ҙдёәдё»зәҝпјҢйӣҶдёҺйӣҶд№Ӣй—ҙдҝқжҢҒжё…жҷ°иҖҢжөҒз•…зҡ„иЎ”жҺҘпјҢдҪҝеҗ„йӣҶж—ўиғҪзӢ¬з«ӢжҲҗз« пјҢеҸҲеңЁж•ҙдҪ“еұӮйқўжұҮиҒҡдёәе®Ңж•ҙзҡ„зІҫзҘһи°ұзі»гҖӮиҝҷж ·зҡ„зј–жҺ’ж—ўдҫҝдәҺи§Ӯдј—еңЁжңүйҷҗзҜҮе№…еҶ…жҠҠжҸЎеӨҚжқӮзҡ„еҺҶеҸІи„үз»ңдёҺдәәзү©е…ізі»пјҢд№ҹдҝқз•ҷдәҶеҜ№дёӘдҪ“дәәзү©зҡ„жғ…ж„ҹд»Је…Ҙз©әй—ҙгҖӮ

гҖҖгҖҖе…Ёзі»еҲ—е…ұе…ӯйӣҶпјҢеҲҶеҲ«дёәгҖҠз®ӯй•һж— еЈ°гҖӢгҖҠзӣҹеӣҪе°–е…өгҖӢгҖҠдәҺж— еЈ°еӨ„гҖӢгҖҠеҶіиғңд№ӢзңјгҖӢгҖҠжҡ—жҪ®жұ№ж¶ҢгҖӢгҖҠе®қеЎ”еұұдёӢгҖӢпјҢиҰҶзӣ–иҘҝе®үдәӢеҸҳгҖҒеӨӘе№іжҙӢжҲҳдәүзҲҶеҸ‘гҖҒдёӯе…ұдёғеӨ§еҸ¬ејҖзӯүиӢҘе№Іе…ій”®еҺҶеҸІиҠӮзӮ№гҖӮиҝҷз§ҚеҸҷдәӢж—ўдҝқиҜҒдәҶж•ҙдҪ“жЎҶжһ¶зҡ„зі»з»ҹжҖ§пјҢд№ҹдҪҝжҜҸдёҖйӣҶеҪўжҲҗзӣёеҜ№зӢ¬з«Ӣзҡ„жғ…ж„ҹе…ұйёЈзӮ№гҖӮдәӢ件д№Ӣй—ҙзҡ„е…іиҒ”дё»иҰҒйҖҡиҝҮдәәзү©е…ізі»еҫ—д»ҘеӨ–еҢ–пјҢ并з”ұе…¶иҜӯиЁҖдёҺиЎҢеҠЁе‘ҲзҺ°гҖӮдҫӢеҰӮпјҢ第дәҢйӣҶгҖҠзӣҹеӣҪе°–е…өгҖӢйҖҡиҝҮйҳҺе®қиҲӘгҖҒдёӯиҘҝеҠҹгҖҒиўҒеәҡзӯүдәәзү©зҡ„дј еҘҮз»ҸеҺҶпјҢд»Ҙе°Ҹи§ҒеӨ§ең°е‘ҲзҺ°иӢҸеҫ·жҲҳдәүдёҺеӨӘе№іжҙӢжҲҳдәүиғҢжҷҜдёӢжғ…жҠҘе·ҘдҪңзҡ„иү°е·ЁдёҺзҙ§иҝ«пјҢиҝӣиҖҢиЎ¬жүҳеҮәж— еҗҚиӢұйӣ„и·Ёи¶ҠеӣҪз•Ңзҡ„еҘүзҢ®зІҫзҘһдёҺйқһеҮЎиғҶиҜҶгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҸҷдәӢж–№ејҸдёҠпјҢзәӘеҪ•зүҮз»јеҗҲиҝҗз”ЁеҺҶеҸІеҪұеғҸгҖҒжЎЈжЎҲиө„ж–ҷгҖҒеңәжҷҜеҶҚзҺ°гҖҒе®һең°жӢҚж‘„дёҺеҸЈиҝ°еҸІзӯүпјҢжһ„е»әдәҶдёҖдёӘеӨҡеұӮж¬Ўзҡ„жІүжөёејҸиҝ°еҸІеңәеҹҹгҖӮд»Ҙ第дёүйӣҶгҖҠдәҺж— еЈ°еӨ„гҖӢдёәдҫӢпјҢзүҮдёӯйҖүз”ЁжҲҳж—¶з”өеҪұгҖҠеҚҒеӯ—иЎ—еӨҙгҖӢдёӯиөөдё№жј”е”ұгҖҠжҳҘеӨ©йҮҢгҖӢзҡ„зүҮж®өдҪңдёәжғ…еўғеҢ–иҜҒжҚ®пјҢжӯҢиҜҚвҖңдёәдәҶеҗғжқҘдёәдәҶз©ҝпјҢжҳјеӨңйғҪиҰҒеҝҷвҖқжҸӯзӨәдәҶжҲҳж—¶ж°‘з”ҹзҡ„еӣ°йЎҝпјҢ并дёәиҜҚдҪңиҖ…е…ійңІжҠ•иә«йқ©е‘ҪдәӢдёҡзҡ„жҠүжӢ©жҸҗдҫӣдәҶжғ…еўғиҜҙжҳҺгҖӮдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢйҖҡиҝҮеҜ№жұӘдјӘзү№е·ҘжҖ»йғЁвҖң76еҸ·вҖқж—§еқҖзҡ„иҝҮеҺ»дёҺзҺ°еңЁе№¶зҪ®пјҢдҪңе“ҒејәеҢ–дәҶеҺҶеҸІдёҺзҺ°е®һд№Ӣй—ҙзҡ„е‘јеә”пјҢеўһејәдәҶеҸҷдәӢзҡ„еҺҶеҸІеҺҡеәҰдёҺзҺ°еңәж„ҹгҖӮ

гҖҖгҖҖеҖјеҫ—е…іжіЁзҡ„жҳҜпјҢдё»еҲӣеӣўйҳҹеңЁеЈ°йҹіеҸҷдәӢж–№йқўиҝӣиЎҢдәҶз»ҶиҮҙзҡ„еҶҚзҺ°и®ҫи®ЎгҖӮдёҚеҗҢдәҺз»ҹдёҖж—ҒзҷҪзҡ„еҸҷиҝ°зӯ–з•ҘпјҢиҜҘзүҮдҫқжҚ®еӣһеҝҶеҪ•еҸҠеӨ§йҮҸдёҖжүӢиө„ж–ҷпјҢдёәеӨҡиҫҫ27дҪҚеҺҶеҸІдәәзү©иҝӣиЎҢеЈ°йҹіеҶҚзҺ°пјҢдҪҝжҜҸдёҖдҪҚиў«еҸҷиҝ°иҖ…еңЁеЈ°зәҝдёҺиҜӯи°ғдёҠе…·еӨҮжҳҺжҳҫзҡ„дёӘдҪ“иҜҶеҲ«зү№еҫҒгҖӮиҝҷз§ҚеЈ°з”»й…ҚеҗҲдёҚд»…дё°еҜҢдәҶзҫӨеғҸз»“жһ„пјҢд№ҹжңүеҠ©дәҺе‘ҲзҺ°жҠ—жҲҳжҙӘжөҒдёӯйӮЈдәӣж— еҗҚеҠҹеӢӢзҫӨдҪ“зҡ„зңҹе®һеҝғеЈ°гҖӮ

гҖҖгҖҖжҠҖжңҜиөӢиғҪиүәжңҜпјҢжӢ“е®Ҫзңҹе®һзҫҺеӯҰ

гҖҖгҖҖиҜҘзүҮд»ҘжЈҡжӢҚеҪұеғҸгҖҒеҺҶеҸІеҪұеғҸдёҺдәәе·ҘжҷәиғҪеҪұеғҸдёәдё»иҰҒи§Ҷи§үиҜӯиЁҖпјҢе…ұеҗҢжһ„е»әе…¶е‘ҲзҺ°дҪ“зі»гҖӮе…¶дёӯпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪеңЁеҪұеғҸйҮҚжһ„дёҺиЎҘеҶҷеҺҶеҸІеҪұеғҸз©әзҷҪж–№йқўзҡ„еә”з”Ёе°ӨдёәзӘҒеҮәгҖӮеҲ¶дҪңеӣўйҳҹеңЁе°ҠйҮҚеҸІж–ҷдёҺеҪұеғҸиҜҒжҚ®зҡ„еүҚжҸҗдёӢпјҢдҫқжҚ®дәәзү©з…§зүҮзӯүеҺҶеҸІзҙ жқҗпјҢеҲ©з”Ёдәәе·ҘжҷәиғҪжҠҖжңҜеҶҚзҺ°ж—©жңҹжҲ–зү№ж®Ҡж—¶жңҹйҡҫд»ҘеҸ–еҫ—зҡ„еҪұеғҸзүҮж®өгҖӮжӯӨзұ»зӯ–з•ҘеңЁиЎҘеҶҷеҺҶеҸІеҪұеғҸз©әзҷҪзҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹжҳҫи‘—жҸҗеҚҮдәҶи§Ӯдј—еҜ№еҺҶеҸІиҜӯеўғзҡ„и®ӨзҹҘдёҺзҗҶи§ЈгҖӮ

гҖҖгҖҖд»Ҙ第дә”йӣҶгҖҠжҡ—жҪ®жұ№ж¶ҢгҖӢдёәдҫӢпјҢиҜҘйӣҶи®Іиҝ°йҖҹи®°е‘ҳжІҲе®үеЁңеңЁеӣҪж°‘е…ҡжңәе…іжҪңдјҸ并жҲӘеҸ–йҮҚиҰҒжғ…жҠҘзҡ„з»ҸеҺҶгҖӮзүҮе°ҫпјҢеҲ¶дҪңеӣўйҳҹе°ҶжІҲе®үеЁңдёҺдёҲеӨ«еҚҺжҳҺд№Ӣзҡ„й»‘зҷҪеҗҲз…§д»Ҙдәәе·ҘжҷәиғҪжҠҖжңҜиҪ¬еҢ–дёәеҪ©иүІеҠЁеӣҫпјҢеҪұеғҸеҹәи°ғз”ұиӮғз©ҶиҪ¬еҗ‘з”ҹжҙ»еҢ–зҡ„жё©еәҰгҖӮз”»йқўдёӯдәҢдәәиЁҖ笑жҷҸжҷҸзҡ„зһ¬й—ҙпјҢдёҺе…¶жҲҳж—¶еҒҡеҘҪйҡҸж—¶зүәзүІзҡ„еҮҶеӨҮеҪўжҲҗејәзғҲеҸҚе·®гҖӮ

гҖҖгҖҖзӣёиҫғдәҺжЈҡжӢҚеҶҚзҺ°пјҢдәәе·ҘжҷәиғҪеҪұеғҸдёәеҸҷдәӢжҸҗдҫӣдәҶжӣҙеӨ§зҡ„жғіиұЎз©әй—ҙдёҺиЎЁзҺ°еҸҜиғҪгҖӮеңЁеә”з”Ёе®һи·өдёӯпјҢдәәе·ҘжҷәиғҪдёҚ仅延з»ӯ并е°ҠйҮҚз»ҸиҜҒе®һзҡ„еҺҶеҸІдәӢе®һпјҢиҖҢдё”йҖҡиҝҮеҜ№дәәзү©иҝҗеҠЁгҖҒйқўйғЁиЎЁжғ…дёҺз»ҶиҠӮзҡ„е»әжЁЎпјҢеҮҸе°‘дәҶдј з»ҹжғ…жҷҜеҶҚзҺ°дёӯеёёи§Ғзҡ„еғөзЎ¬ж„ҹгҖӮдәәе·ҘжҷәиғҪеҪұеғҸеңЁзңҹе®һдёҺжғіиұЎд№Ӣй—ҙиҗҘйҖ еҮәзҡ„и§Ҷи§үеңәеҹҹпјҢж—ўдҝқз•ҷеҺҶеҸІзҡ„д»ӘејҸж„ҹпјҢеҸҲеўһејәеҪ“дёӢи§Ӯдј—зҡ„ж„ҹзҹҘејәеәҰдёҺжғ…ж„ҹжҠ•е…ҘгҖӮдёҺж—©жңҹжҠҖжңҜзӣёжҜ”пјҢжң¬зүҮдёӯдәәе·ҘжҷәиғҪеңЁдәәзү©еҠЁдҪңжҚ•жҚүгҖҒиЎЁжғ…з»ҶиҠӮеҸҠиҙЁж„ҹжёІжҹ“ж–№йқўжӣҙи¶ӢиҮӘ然дёҺз»Ҷи…»пјҢд»ҺиҖҢжҸҗеҚҮдәҶеҪұеғҸзҡ„еҸҜдҝЎжҖ§дёҺд»Је…Ҙж„ҹгҖӮд»Ҙ第дёҖйӣҶгҖҠз®ӯй•һж— еЈ°гҖӢдёәдҫӢпјҢзүҮдёӯеҶҚзҺ°1936е№ҙеҶ¬ж—Ҙе…ұдә§е…ҡдәәиөҙи§Ғеј еӯҰиүҜзҡ„жғ…иҠӮпјҢз”»йқўе‘ҲзҺ°й“¶иЈ…зҙ иЈ№зҡ„й»„еңҹеЎ¬пјҢ马еҢ№зҡ„жӯҘдјҗгҖҒиҪҰ马зҡ„ж‘ҮжҷғгҖҒеёҪжӘҗдёҺиЎЈиҘҹдёҠй»Ҹйҷ„зҡ„йӣӘиҠұзҡҶеӨ„зҗҶеҫ—з»ҶиҮҙе…Ҙеҫ®пјҢз”ҹеҠЁдј иҫҫдәҶи·ҜйҖ”зҡ„иү°иҫӣгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁжӢҚж‘„зҺ°еңәжһ„е»әдёҠпјҢиҜҘзүҮеқҡжҢҒз®ҖзәҰзҡ„еҸҷдәӢеҺҹеҲҷпјҢд»ҘеҺҶеҸІеҪұеғҸдёҺеӣһеҝҶеҪ•/еҸЈиҝ°ж–Үеӯ—并зҪ®дёәдё»иҰҒеҸҷиҝ°зӯ–з•ҘпјҢж‘’ејғиҝҮеәҰжҲҸеү§еҢ–зҡ„еҶҚзҺ°д»Ҙе…Қе–§е®ҫеӨәдё»пјҢзЎ®дҝқеҸҷиҝ°йҮҚеҝғеӣһеҪ’еҸІе®һдёҺеҸҷдәӢжң¬иә«гҖӮзңҹе®һеҪұеғҸиў«е®ҡдҪҚдёәзәӘеҪ•зүҮзҡ„ж №еҹәжҖ§иҜҒжҚ®пјҢж—ўжҸҗдҫӣзӣҙжҺҘзҡ„еҸІж–ҷж”ҜжҢҒпјҢеҸҲд»Ҙе…¶еӨ©з„¶зҡ„ж—¶з©әзңҹе®һж„ҹдҝғдҪҝи§Ӯдј—дә§з”ҹи·Ёж—¶з©әзҡ„еҜ№з…§дҪ“йӘҢгҖӮеҺҶеҸІеҪұеғҸзҡ„ж–‘й©іиҙЁж„ҹгҖҒзҺ°д»ЈеҪұеғҸзҡ„жё…жҷ°е‘ҲзҺ°д»ҘеҸҠдәәе·ҘжҷәиғҪеҪұеғҸеёҰжқҘзҡ„еҠЁжҖҒеҸ еҠ пјҢе…ұеҗҢжһ„жҲҗдәҶиҜҘзүҮзҡ„иҷҡе®һдәӨжӣҝдёҺи·Ёж—¶з©әзҡ„е®ЎзҫҺеј еҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖж·ұе…ҘжҢ–жҺҳеҸІж–ҷпјҢжһ„зӯ‘вҖңи®°еҝҶд№ӢеңәвҖқ

гҖҖгҖҖдҪңдёәиҒҡз„Ұйҡҗи”ҪжҲҳзәҝзҡ„зәӘеҪ•зүҮпјҢеҸІж–ҷзҡ„е……еҲҶжҖ§дёҺеҮҶзЎ®жҖ§еңЁеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠеҶіе®ҡдәҶжҲҗзүҮе“ҒиҙЁгҖӮдё»еҲӣеӣўйҳҹеңЁејҖжӢҚеүҚзі»з»ҹжўізҗҶдәҶжҠ—жҲҳж—¶жңҹдёӯе…ұйҡҗи”ҪжҲҳзәҝзҡ„еӨ§йҮҸжЎЈжЎҲгҖҒз”өжҠҘдёҺдҝЎд»¶пјҢж·ұе…ҘжҢ–жҺҳеҪ“дәӢдәәзҡ„иҮӘдј дёҺеӣһеҝҶеҪ•пјҢ并еҜ№еӨҡдҪҚиӢұйӣ„еҗҺдәәиҝӣиЎҢдё“и®ҝпјҢд»Ҙзҹӯи§Ҷйў‘еҪўејҸдҝқеӯҳдәҶзҸҚиҙөзҡ„еҸЈиҝ°еҸІж–ҷгҖӮдёҠиҝ°зҙ жқҗиў«жңүжңәиһҚе…ҘзүҮдёӯпјҢдёҚд»…жҳҫи‘—дё°еҜҢдәҶеҸҷдәӢеұӮж¬ЎпјҢд№ҹеңЁдёҖе®ҡзЁӢеәҰдёҠејҘиЎҘдәҶж—ўжңүз ”з©¶зҡ„дёҚи¶ігҖӮдҫӢеҰӮпјҢеҜ№дәҺеңЁдёӯе…ұжғ…жҠҘе·ҘдҪңдёӯдҪңеҮәйҮҚиҰҒиҙЎзҢ®зҡ„ж—ҘзұҚеҗҢеҝ—дёӯиҘҝеҠҹпјҢе…¶иҮӘдј жӯӨеүҚеңЁеӣҪеҶ…е°ҡж— дёӯиҜ‘жң¬гҖӮдёәжӯӨпјҢеҲ¶дҪңеӣўйҳҹзү№йӮҖз ”з©¶дё“е®¶еҜ№иҜҘиҮӘдј иҝӣиЎҢзҝ»иҜ‘дёҺи§ЈиҜ»пјҢдёәеҪұеғҸеҸҷдәӢжҸҗдҫӣдәҶжӣҙдёәеҸҜйқ зҡ„ж–Үжң¬дҫқжҚ®гҖӮ

гҖҖгҖҖжі•еӣҪеҺҶеҸІеӯҰ家зҡ®еҹғе°”В·иҜәжӢүжҸҗеҮәзҡ„вҖңи®°еҝҶд№ӢеңәвҖқжҰӮеҝөејәи°ғи®°еҝҶзҡ„еҠҹиғҪжҖ§пјҢеҚіи®°еҝҶйңҖиҰҒдёҚж–ӯиў«е”Өиө·пјҢжүҚиғҪиҪ¬еҢ–дёәи®ӨеҗҢзҡ„еҹәзҹігҖӮеҜ№дәҺжҠ—жҲҳиҝҷдёҖж ёеҝғйӣҶдҪ“и®°еҝҶиҖҢиЁҖпјҢеҪұеғҸдёҚд»…жүҝжӢ…и®°еҪ•еҠҹиғҪпјҢжӣҙе…·жңүе”ӨйҶ’дҪңз”ЁгҖӮиҜҘзәӘеҪ•зүҮйҖҡиҝҮе·®ејӮеҢ–зҡ„дёӘдҪ“еӣһжәҜпјҢе°ҶеҲҶж•Јзҡ„дёӘдәәи®°еҝҶйҖҗжӯҘжӢјжҺҘжҲҗж•ҙдҪ“жҖ§зҡ„еҺҶеҸІеңәеҹҹпјҢдҪҝдёӘдҪ“еӣһеҝҶеңЁеҸҚеӨҚе‘ҲзҺ°дёӯдёҠеҚҮдёәйӣҶдҪ“и®°еҝҶпјҢ并жңҖз»ҲиҪ¬еҢ–дёәе…ұеҗҢзҡ„зІҫзҘһиө„жәҗгҖӮ

гҖҖгҖҖз”ұжӯӨеҸҜи§ҒпјҢгҖҠиӢұйӣ„ж— еҗҚгҖӢдёҚд»…жҳҜеҜ№еҺҶеҸІдәӢе®һзҡ„еҶҚзҺ°пјҢжӣҙжҳҜеҜ№еҺҶеҸІи®ӨзҹҘзҡ„ж·ұеҢ–гҖӮиҜҘзүҮд»Ҙж•…дәӢеҢ–еҸҷдәӢеј•еҜји§Ӯдј—дҪ“дјҡйҡҗи”ҪжҲҳзәҝзҡ„зӢ¬зү№д»·еҖјпјҢйҳҗйҮҠж— еҗҚиӢұйӣ„еңЁиҺ·еҸ–жғ…жҠҘгҖҒиӮғзү№й”„еҘёзӯүз§ҳеҜҶж–—дәүдёӯпјҢеҰӮдҪ•д»Ҙдәәж јеҠӣйҮҸдёҺзҗҶжғідҝЎеҝөдёәе…ҡе’Ңдәәж°‘зҡ„дәӢдёҡдҪңеҮәдёҚеҸҜжӣҝд»Јзҡ„иҙЎзҢ®гҖӮйҖҡиҝҮе°Ҷе®ҸеӨ§еҸҷдәӢе…·дҪ“еҢ–并иҝҳеҺҹдёӘдҪ“з»ҸеҺҶпјҢиҜҘзүҮдҪҝи°ҚжҲҳиҜқйўҳи¶…и¶Ҡиҷҡжһ„еҢ–зҡ„иЎЁеұӮеҸҷиҝ°пјҢеӣһеҪ’еҺҶеҸІзҡ„ж·ұеәҰдёҺеҺҡеәҰгҖӮеӣ жӯӨпјҢжң¬зүҮеңЁеҪұеғҸеұӮйқўжһ„зӯ‘дәҶдёҖдёӘзңҹжӯЈзҡ„вҖңи®°еҝҶд№ӢеңәвҖқпјҡе®ғж—ўжҳҜеҺҶеҸІзҡ„и§ҒиҜҒпјҢд№ҹжҳҜж°‘ж—Ҹжғ…ж„ҹзҡ„и§ҰеҸ‘еҷЁпјҢжӣҙжҳҜжҝҖеҸ‘еҪ“дёӢеҸҚжҖқзҡ„йҮҚиҰҒеҘ‘жңәгҖӮи§Ӯдј—еңЁи§ӮзңӢиҝҮзЁӢдёӯпјҢж—ўиғҪи§ҰеҸҠеҺҶеҸІзҡ„зңҹе®һзә№зҗҶпјҢд№ҹиғҪж„ҹеҸ—йӣҶдҪ“и®°еҝҶжүҖи•ҙеҗ«зҡ„зІҫзҘһеҠӣйҮҸгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠиӢұйӣ„ж— еҗҚгҖӢд»ҘзӢ¬зү№зҡ„зҫӨеғҸејҸеҸҷдәӢгҖҒжҠҖжңҜиөӢиғҪзҡ„еҪұеғҸиҜӯиЁҖдёҺжүҺе®һзҡ„еҸІж–ҷиҖғиҜҒдёәеҹәзҹіпјҢйҖҡиҝҮеҪұеғҸеҢ–еҶҚзҺ°йҡҗи”ҪжҲҳзәҝзҡ„ж— еҗҚиӢұйӣ„пјҢжңүеҠӣжҺЁеҠЁдәҶйӣҶдҪ“и®°еҝҶзҡ„йҮҚжһ„гҖӮйӮЈдәӣжӣҫз»Ҹиў«еҝҪи§Ҷзҡ„дәәзү©еҰӮд»ҠиҪ¬еҢ–дёәйІңжҙ»зҡ„и®°еҝҶпјҢдёҚд»…жӢ“еұ•дәҶи§Ӯдј—еҜ№жҠ—жҲҳеҺҶеҸІзҡ„и®ӨзҹҘз»ҙеәҰпјҢд№ҹеңЁзәӘеҝө他们зҡ„еҪ“дёӢжҸҗйҶ’жҲ‘们пјҢж°‘ж—ҸзӢ¬з«ӢдёҺиҮӘз”ұжқҘд№ӢдёҚжҳ“гҖӮеҺҶеҸІжңүеЈ°пјҢиӢұйӣ„иҷҪж— еҗҚпјҢеҚҙз»Ҳе°Ҷиў«ж—¶д»Јй“ӯи®°гҖӮ

гҖҖгҖҖдҪңиҖ…еј йҷҶеӣӯзі»еҚҺеҚ—зҗҶе·ҘеӨ§еӯҰж–°й—»дёҺдј ж’ӯеӯҰйҷўеүҜж•ҷжҺҲгҖҒиөө欣然系еҚҺеҚ—зҗҶе·ҘеӨ§еӯҰж–°й—»дёҺдј ж’ӯеӯҰйҷўз ”究еҠ©зҗҶ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·