зәӘеҪ•зүҮгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢпјҡжҺўжәҗж–ҮжҳҺи„үз»ңйҮҚеЎ‘еҸӨеӣҪи®°еҝҶ

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-11-07 13:38:00 жқҘжәҗпјҡ дёӯеӣҪиүәжңҜжҠҘ

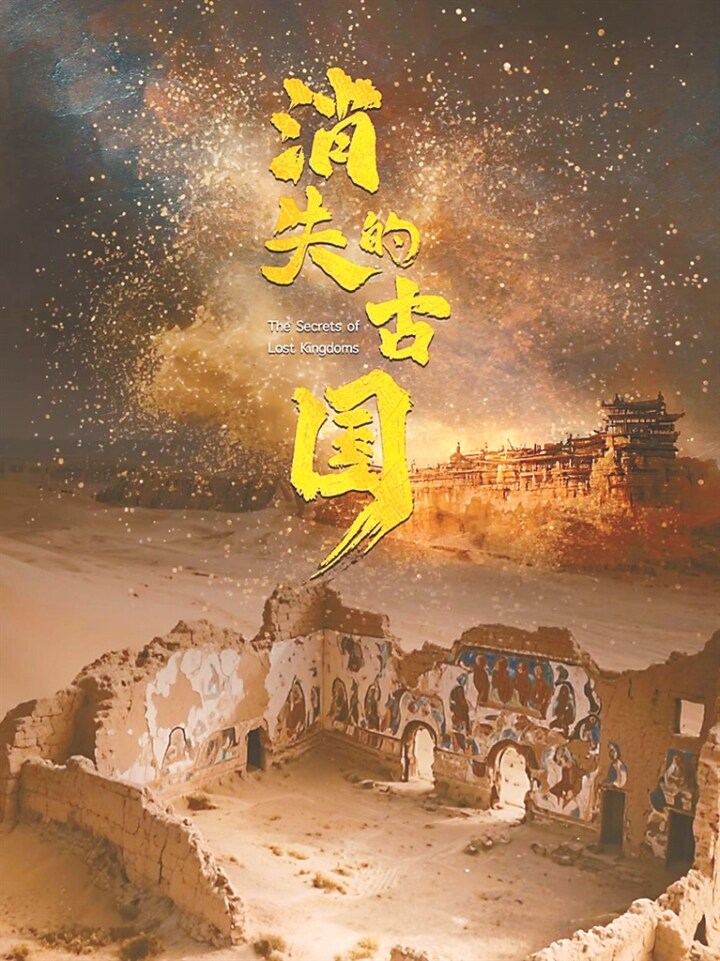

гҖҖгҖҖзәӘеҪ•зүҮгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢжө·жҠҘ

гҖҖгҖҖиҝ‘е№ҙжқҘпјҢеҺҶеҸІзәӘеҪ•зүҮзҡ„еҲӣдҪңи§ҶйҮҺдёҚж–ӯеҗ‘жӣҙйҒҘиҝңзҡ„ж–ҮжҳҺжәҗеӨҙжӢ“еұ•гҖӮдјҙйҡҸзқҖвҖңдёӯеҚҺж–ҮжҳҺжҺўжәҗе·ҘзЁӢвҖқзҡ„жҢҒз»ӯжҺЁиҝӣдёҺиҖғеҸӨеӯҰж–°еҸ‘зҺ°зҡ„дёҚж–ӯж¶ҢзҺ°пјҢи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„дҪңе“ҒиҒҡз„ҰдәҺеҺҶеҸІзҡ„жңӘи§Јд№Ӣи°ңпјҢеҖҹеҠ©еӨҡйҮҚиҜҒжҚ®й“ҫи§ЈиҜ»дёӯеҚҺж–ҮжҳҺеҪўжҲҗдёҺиһҚеҗҲзҡ„еҶ…еңЁйҖ»иҫ‘гҖӮд»Ҡе№ҙе№ҙдёӯдёҠзәҝзҡ„10йӣҶзәӘеҪ•зүҮгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢжӯЈжҳҜиҝҷдёҖеҲӣдҪңи¶ӢеҠҝзҡ„д»ЈиЎЁгҖӮдҪңе“Ғд»ҘжҜҸйӣҶеҚҒдҪҷеҲҶй’ҹзҡ„ж—¶й•ҝпјҢе°Ҷй•ңеӨҙеҜ№еҮҶзІҫз»қгҖҒеӨ§зҗҶгҖҒжҘје…°гҖҒеӨңйғҺзӯүжӣҫеңЁдёӯеӣҪеҺҶеҸІдёҠз»Ҫж”ҫеҸҲжӮ„然йҡҗеҺ»зҡ„еҸӨеӣҪпјҢиҮҙеҠӣдәҺд»Һж–ӯеЈҒж®ӢеһЈдёӯеҜ»жүҫдёӯеҚҺж–ҮжҳҺеҸ‘еұ•иһҚеҗҲзҡ„зәҝзҙўгҖӮ

гҖҖгҖҖд»ҺйҖүжқҗжқҘзңӢпјҢгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢе…·еӨҮе…ҲеӨ©зҡ„еҸҷдәӢдјҳеҠҝгҖӮиҝҷдәӣеҸӨеӣҪдёҚд»…еңЁеҺҶеҸІеӯҰйўҶеҹҹеӨҮеҸ—е…іжіЁпјҢжӣҙеңЁе…¬е…ұиҜқиҜӯдёӯжӢҘжңүе№ҝжіӣзҡ„иҜқйўҳжҖ§пјҢжҲҗдёәдј—еӨҡж–ҮеӯҰдёҺиүәжңҜеҲӣдҪңзҡ„йҮҚиҰҒзҒөж„ҹжқҘжәҗпјҢеҰӮгҖҠй¬јеҗ№зҒҜгҖӢдёӯзҡ„зІҫз»қеҸӨеҹҺгҖҒгҖҠеӨ©йҫҷе…«йғЁгҖӢдёӯзҡ„еӨ§зҗҶеӣҪгҖҒгҖҠиҘҝжёёи®°гҖӢдёӯзҡ„еҘіе„ҝеӣҪзӯүпјҢзҡҶиһҚжұҮдәҶдё°жІӣзҡ„ж–ҮеӯҰжғіиұЎдёҺеҺҶеҸІжӮ¬еҝөгҖӮгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢжӯЈжҳҜд»Һиҝҷдәӣеј•дәәе…Ҙиғңзҡ„вҖңи°ңйўҳвҖқеҲҮе…ҘпјҢд»Ҙдј еҘҮжҖ§дёәеј•пјҢжҢ–жҺҳеҺҶеҸІз»ҶиҠӮпјҢиҝҗз”Ёж•…дәӢеҢ–еҸҷдәӢгҖӮеҰӮжӯӨеұӮеұӮжҺЁиҝӣпјҢйҮҚеЎ‘и§Ӯдј—еҜ№еҸӨеӣҪзҡ„и®ӨзҹҘгҖӮдҫӢеҰӮгҖҠзІҫз»қеҸӨеӣҪгҖӢдёҖйӣҶпјҢд»Һе°јйӣ…йҒ—еқҖеңЁиҝ‘д»ЈеҸ‘зҺ°и®Іиө·пјҢи®ҫй—®вҖңиҝҷжҳҜд»Җд№Ҳең°ж–№?дёәдҪ•дјҡеҮәзҺ°жәҗиҮӘеҚ°еәҰзҡ„дҪүеҚўж–Үеӯ—?вҖқ并дёҺе°ҸиҜҙгҖҠй¬јеҗ№зҒҜгҖӢеұ•ејҖи·Ёж–Үжң¬еҜ№иҜқпјҢд№ӢеҗҺиҝӣдёҖжӯҘиҝҪй—®вҖңзІҫз»қдәәеҺ»дәҶе“ӘдәҶ?вҖқйҖҡиҝҮжҠҪдёқеүҘиҢ§ејҸзҡ„и®Іиҝ°пјҢеёҰйўҶи§Ӯдј—йҮҚиҝ”еҺҶеҸІзҺ°еңәпјҢжҸӯзӨәж–ҮжҳҺе…ҙиЎ°зҡ„зңҹзӣёпјҢе®һзҺ°еҺҶеҸІзҹҘиҜҶзҡ„е…¬е…ұдј ж’ӯгҖӮ

гҖҖгҖҖ然иҖҢпјҢеҸҷдәӢзҡ„ж•…дәӢжҖ§е№¶дёҚж„Ҹе‘ізқҖгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢзҡ„и®Іиҝ°жҳҜж— ж №д№ӢжңЁгҖӮжҒ°жҒ°зӣёеҸҚпјҢе…¶жңҖеӨ§зҡ„зү№иүІеңЁдәҺжһ„е»әдәҶдёҖеҘ—еҪұеғҸеҢ–зҡ„вҖңеӨҡйҮҚиҜҒжҚ®й“ҫвҖқпјҢйҖҡиҝҮдёҺеҺҶеҸІеӯҰгҖҒиҖғеҸӨеӯҰгҖҒж°‘ж—ҸеӯҰзӯүеӨҡеӯҰ科зҡ„ж·ұеәҰдә’еҠЁпјҢи®©иҜҒжҚ®иҮӘе·ұвҖңиҜҙиҜқвҖқгҖӮзәӘеҪ•зүҮдёҚж—¶з©ҝжҸ’зҡ„еҸӨиҝ№дёҺйҒ—еӯҳгҖҒиҝ‘д»Јд»ҘжқҘзҡ„иҖғеҸӨиҝӣеұ•д»ҘеҸҠе…ёзұҚеҸІж–ҷдёӯзҡ„и®°иҪҪпјҢ并йқһз®ҖеҚ•зҡ„зҙ жқҗе Ҷз ҢпјҢиҖҢжҳҜзІҫеҝғзј–з»ҮжҲҗзӣёдә’еҚ°иҜҒзҡ„зі»з»ҹгҖӮз”ұжӯӨпјҢдҪңе“Ғжһ„е»әеҮәеҸҢйҮҚзҡ„еҸҷдәӢзәҝзҙўпјҡдёҖжҳҜеҸӨеӣҪиҮӘиә«зҡ„е…ҙиЎ°еҺҶзЁӢпјҢдәҢжҳҜиҝ‘д»Јд»ҘжқҘеҜ№е…¶йҒ—еқҖзҡ„еҸ‘зҺ°гҖҒз ”з©¶дёҺеҶҚиҜ йҮҠзҡ„иҝҮзЁӢгҖӮдҫӢеҰӮеңЁгҖҠжҘје…°еҸӨеӣҪгҖӢдёҖйӣҶдёӯпјҢж–Ҝж–ҮВ·иө«е®ҡеҸ‘зҺ°зҡ„дҪүеҚўж–ҮжңЁзүҚгҖҒдёӯеӣҪиҖғеҸӨеӯҰ家еҸ‘жҺҳзҡ„вҖңжҘје…°зҫҺеҘівҖқе№Іе°ёпјҢд»ҘеҸҠеЈҒз”»дёӯиһҚеҗҲзҡ„дёӯиҘҝиүәжңҜйЈҺж јпјҢе…ұеҗҢжһ„жҲҗдәҶдёҖжқЎеқҡе®һзҡ„иҜҒжҚ®й“ҫгҖӮе®ғдёҚд»…иҜҒе®һдәҶжҘје…°зҡ„еӯҳеңЁпјҢжӣҙз”ҹеҠЁең°иҝҳеҺҹеҮәе…¶дҪңдёәдёқз»ёд№Ӣи·ҜжһўзәҪпјҢеңЁдәәз§ҚгҖҒж–ҮеҢ–е’Ңж–Үеӯ—дёҠеӨҡе…ғдәӨиһҚзҡ„еӨҚжқӮйқўиІҢгҖӮиҝҷз§Қе°Ҷж–ҮзҢ®гҖҒе®һзү©гҖҒеӣҫеғҸдёҺ科еӯҰжЈҖжөӢ(еҰӮеҜ№е№Іе°ёзҡ„DNAеҲҶжһҗ)зӯүеӨҡйҮҚиҜҒжҚ®иҝӣиЎҢдәӨеҸүеҚ°иҜҒзҡ„ж–№жі•пјҢеңЁеўһеҠ дҪңе“ҒеҸҜзңӢжҖ§зҡ„еҗҢж—¶пјҢд№ҹжҳҫи‘—еўһејәдәҶ其科еӯҰжҖ§дёҺеҸҜдҝЎеәҰгҖӮ

гҖҖгҖҖд»Һж–ҮеҢ–еҠҹиғҪжқҘзңӢпјҢиҜҘзүҮе°Ҷж¶ҲеӨұзҡ„ж–ҮжҳҺд»ҘеҪұеғҸж–№ејҸеӯҳеӮЁе№¶жҝҖжҙ»пјҢиҪ¬еҢ–дёәеҪ“д»ЈзӨҫдјҡеҸҜж„ҹзҹҘзҡ„жҙ»жҖҒзҡ„йӣҶдҪ“и®°еҝҶгҖӮиҝҷжӯЈжҳҜж–ҮеҢ–и®°еҝҶзҗҶи®әжүҖејәи°ғзҡ„пјҢи®°еҝҶдҫқжүҳж–Үжң¬гҖҒеӣҫеғҸгҖҒд»ӘејҸзӯүз¬ҰеҸ·дҪ“зі»е®һзҺ°еҺҶж—¶жҖ§дј йҖ’пјҢд»ҺиҖҢдёәзҫӨдҪ“жҸҗдҫӣзЁіеӣәзҡ„ж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢеҹәзЎҖгҖӮгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢжӯЈжүҝжӢ…дәҶиҝҷж ·зҡ„вҖңи®°еҝҶе®һи·өвҖқпјҡдёҖж–№йқўпјҢе®ғе°ҶеҸӨеӣҪйҒ—еӯҳгҖҒж–ҮзҢ®дёҺиҖғеҸӨжҲҗжһңзі»з»ҹиҪ¬еҢ–дёәеҪұеғҸж•°жҚ®еә“пјҢеұҘиЎҢж–ҮжҳҺвҖңеӯҳеӮЁвҖқеҠҹиғҪ;еҸҰдёҖж–№йқўпјҢе®ғд№ҹжҳҜдёҖз§ҚжңүйҖүжӢ©зҡ„и®°еҝҶвҖңжҝҖжҙ»вҖқпјҢйҖҡиҝҮеҪұеғҸзҡ„еҲӣйҖ жҖ§иҪ¬еҢ–пјҢдҪҝе°ҳе°Ғзҡ„еҺҶеҸІйҮҚж–°иҝӣе…Ҙе…¬дј—и§ҶйҮҺпјҢеҸӮдёҺеЎ‘йҖ еӣҪ家дёҺж°‘ж—Ҹзҡ„иә«д»Ҫи®ӨеҗҢгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁи®ӨеҗҢе»әжһ„зҡ„е…·дҪ“зӯ–з•ҘдёҠпјҢиҜҘзүҮд»ҺдёүдёӘеұӮйқўйҳҗйҮҠдёӯеҚҺж–ҮжҳҺд»Һ涓涓з»ҶжөҒжұҮиҒҡжҲҗжө©зҖҡжұҹжө·зҡ„еҸ‘еұ•еҺҶзЁӢпјҡ

гҖҖгҖҖйҰ–е…ҲпјҢеңЁз©әй—ҙж јеұҖдёҠпјҢгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢжүҖжӢҚж‘„зҡ„еҜ№иұЎдҪңдёәдёӯеҚҺж–ҮжҳҺеҸІдёҠе…·жңүд»ЈиЎЁжҖ§зҡ„ж–ҮеҢ–ең°зҗҶеҚ•е…ғпјҢе…¶з©әй—ҙеҲҶеёғзҡ„еӨҡе…ғжҖ§жң¬иә«е°ұжҳӯзӨәзқҖвҖңдёӯеҚҺж°‘ж—ҸеӨҡе…ғдёҖдҪ“вҖқзҡ„жј”иҝӣж јеұҖгҖӮе°Ҫз®ЎиҝҷдәӣеҸӨеӣҪеӨ„дәҺдј з»ҹи®ӨзҹҘдёӯзҡ„з©әй—ҙвҖңиҫ№зјҳвҖқпјҢеҺҶеҸІдёҠеҚҙжҳҜеҢәеҹҹж”ҝжІ»гҖҒз»ҸжөҺдёҺж–ҮеҢ–дәӨеҫҖзҡ„жһўзәҪгҖӮеҰӮеӨңйғҺгҖҒеҸӨж»ҮиҒ”зі»дёӯеҺҹдёҺдёңеҚ—дәҡгҖҒеҚ—дәҡпјҢзІҫз»қгҖҒжҘје…°гҖҒй«ҳжҳҢгҖҒйҫҹе…№зӯүжҳҜдёқз»ёд№Ӣи·ҜдёҠзҡ„е…ій”®иҠӮзӮ№гҖӮзүҮдёӯз»ҶиҮҙе‘ҲзҺ°дәҶдёҚеҗҢж—ҸзҫӨй—ҙзҡ„дә’еҠЁдёҺж–ҮжҳҺиһҚеҗҲгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеӨңйғҺдҪңдёәжІҹйҖҡиҰҒеҶІпјҢдёҚд»…жҳҜдёӯеҺҹй“ҒеҷЁгҖҒдёқз»ёзӯүе…Ҳиҝӣзҡ„жҺҘ收иҖ…пјҢд№ҹжҳҜиҘҝеҚ—ең°еҢәй“ңеҷЁгҖҒжңЁжқҗдёҺиҚҜжқҗзӯүиө„жәҗзҡ„еӨ–иҫ“йҖҡйҒ“пјҢе®һзҺ°дәҶзү©з”ЁеұӮйқўзҡ„еҸҢеҗ‘жөҒеҠЁгҖӮиҖҢжҘје…°дҪңдёәдёңиҘҝж–ҮжҳҺдәӨжұҮзӮ№зҡ„зӢ¬зү№ең°дҪҚпјҢеҲҷж·ұеұӮең°дҪ“зҺ°еңЁдәәзҫӨдёҺиүәжңҜзҡ„иһҚеҗҲдёҠпјҢеұ…ж°‘дёӯеӯҳеңЁзҡ„欧зҪ—е·ҙдәәз§Қзү№еҫҒпјҢеёҰжңүдёӯдәҡд»ҘеҸҠеҸӨеёҢи…ҠзҪ—马йЈҺж јзҡ„вҖңжңүзҝјеӨ©дҪҝвҖқеЈҒз”»пјҢзҡҶжҳҜ欧дәҡж–ҮжҳҺеңЁжӯӨзў°ж’һгҖҒдәӨиһҚзҡ„жҳҺиҜҒгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¶ж¬ЎпјҢеңЁз¬ҰеҸ·дҪҝз”ЁдёҠпјҢгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢжҢ–жҺҳж Үеҝ—жҖ§з¬ҰеҸ·е…ғзҙ пјҢе°Өе…¶жіЁйҮҚеұ•зҺ°е…¶дёӯи•ҙеҗ«зҡ„дёӯеҚҺж°‘ж—ҸзІҫзҘһдёҺвҖңеӨ§дёҖз»ҹвҖқжҷәж…§гҖӮдҫӢеҰӮе°јйӣ…йҒ—еқҖеҮәеңҹзҡ„вҖңдә”жҳҹеҮәдёңж–№еҲ©дёӯеӣҪвҖқз»Үй”ҰжҠӨиҮӮпјҢд»ҘеӨ©е‘Ҫи§ӮејәеҢ–дәҶвҖңдёӯеӣҪвҖқдҪңдёәж”ҝжІ»ж–ҮеҢ–秩еәҸзҡ„зҘһеңЈжҖ§;еҸӨж»ҮеӣҪзҡ„вҖңж»ҮзҺӢд№ӢеҚ°вҖқдҪңдёәжұүжӯҰеёқйўҒиөҗйҮ‘иҙЁеҚ°з« пјҢжҳҜдёӯеӨ®ж”ҝеәңеҜ№иҫ№з–Ҷең°ж–№ж”ҝжқғиҝӣиЎҢеҗҲжі•еҢ–и®ӨиҜҒзҡ„зӣҙжҺҘзү©иҜҒ;й«ҳжҳҢеҸӨеҹҺйҒ—еқҖеңЁеҪўеҲ¶еёғеұҖдёҠдёҺдёӯеҺҹйғҪеҹҺй«ҳеәҰзӣёдјјпјҢеҸҚжҳ еҮәвҖңеӨ©дёӢеҗҢ规вҖқзҡ„ж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢе®һи·өгҖӮиҝҷдәӣдҫӢиҜҒе…ұеҗҢиҜҙжҳҺпјҢвҖңдёӯеӣҪвҖқеңЁиҝҷдёҖе№ҝйҳ”ең°еҹҹпјҢдёҚд»…жҳҜж”ҝжІ»е®һдҪ“пјҢжӣҙжҳҜдёҖз§ҚдёҚж–ӯиў«з”ҹдә§дёҺејәеҢ–зҡ„ж–ҮжҳҺжҰӮеҝөгҖӮ

гҖҖгҖҖжңҖеҗҺпјҢеңЁеҸӨд»Ҡе…іиҒ”дёҠпјҢгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢиҮҙеҠӣдәҺжһ„е»әеҸӨд»Ҡд№Ӣй—ҙзҡ„и§ЈйҮҠжңәеҲ¶пјҢд»Һд»ҠеӨ©зҡ„з”ҹжҙ»дёӯеҜ»жүҫеҺҶеҸІзҡ„йҒ—еӯҳпјҢд»ҺиҖҢзӘҒжҳҫдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“еҪўжҲҗзҡ„иҝһз»ӯжҖ§гҖӮеҰӮеӨ§зҗҶд»Қдј жүҝзқҖжүҺжҹ“гҖҒе»әзӯ‘гҖҒжӯҢиҲһзӯүеӨ§зҗҶеӣҪж—¶жңҹзҡ„йЈҺдҝ—;еӨңйғҺ并жңӘзңҹжӯЈж¶ҲеӨұпјҢе…¶ж–ҮеҢ–е·ІиһҚе…ҘиҘҝеҚ—е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹзҡ„з”ҹжҙ»д№Ӣдёӯ;й«ҳжҳҢдёҺйҫҹе…№зҡ„ж–ҮеҢ–е…ғзҙ еӨҡи§ҒдәҺж–°з–Ҷеҗ„ең°зҡ„йҘ®йЈҹгҖҒиҠӮеәҶдёҺеЁұд№җд№Ӣдёӯ;иӢҸжҜ—еҸӨеӣҪзҡ„дј з»ҹеҲҷеңЁи—Ҹж—Ҹж–ҮеҢ–дёӯеҫ—еҲ°е»¶з»ӯ;й—Ҫи¶ҠеӣҪзҡ„иӣҮеӣҫи…ҫдҝЎд»°еҲҷд»ҘвҖңжёёиӣҮзҒҜвҖқвҖңи·‘иӣҮвҖқзӯүд№ дҝ—еҪўејҸз•ҷеӯҳдәҺзҰҸе»әж°‘й—ҙгҖӮжӯЈеҰӮдҪңе“Ғи§ЈиҜҙиҜҚжүҖиЁҖпјҡвҖңд№ҹ许他们并没жңүж¶ҲеӨұпјҢеҸӘжҳҜеңЁж—¶й—ҙзҡ„й•ҝжІідёӯиҪ¬иә«гҖӮвҖқеҺҶеҸІзҡ„йҡҗжҖ§е»¶з»ӯпјҢеңЁдҪңе“Ғдёӯиў«жҳҫжҖ§жҸӯзӨәпјҢжҲҗдёәжһ„е»әдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹе…ұеҗҢдҪ“еҺҶеҸІи®ӨеҗҢдёҺиә«д»Ҫи®ӨеҗҢзҡ„йҮҚиҰҒиө„жәҗгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠж¶ҲеӨұзҡ„еҸӨеӣҪгҖӢд»Ҙж¶ҲйҖқзҡ„ж–ҮжҳҺдёәеҸҷдәӢеҲҮеҸЈпјҢдҫқжүҳеҺҶеҸІеӯҰдёҺиҖғеҸӨеӯҰзҡ„жүҺе®һжҲҗжһңпјҢеңЁжҸӯзӨәж–ҮжҳҺе…ҙиЎ°зңҹзӣёзҡ„еҗҢж—¶пјҢйҖҡиҝҮеҺҶж—¶жҖ§дёҺе…ұж—¶жҖ§дәӨз»Үзҡ„еҸҷиҝ°пјҢеӢҫеӢ’еҮәдёӯеҚҺж–ҮжҳҺеҸ‘еұ•зҡ„иҪЁиҝ№гҖӮиҜҘзүҮдёҚд»…жҳҜеҜ№дёҖж®өеӨұиҗҪеҺҶеҸІзҡ„еҪұеғҸйҮҚе»әпјҢжӣҙжҳҜеҜ№дёӯеҚҺж–ҮжҳҺвҖңеӨҡжәҗжұҮжөҒгҖҒеӨҡе…ғдёҖдҪ“вҖқж јеұҖзҡ„з”ҹеҠЁиҜ йҮҠгҖӮ

гҖҖгҖҖдҪңиҖ…зі»е®үйҳіеёҲиҢғеӯҰйҷўдј еӘ’еӯҰйҷўеүҜйҷўй•ҝгҖҒеүҜж•ҷжҺҲ

гҖҖгҖҖ(дҪңиҖ…пјҡзҺӢ家дёң)

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·