《甪端》“飞”海峡 文化牵两岸

发稿时间:2025-11-13 08:51:00 来源: 人民日报海外版

故宫博物院家庭音乐剧等系列艺文活动走进台湾——

《甪端》“飞”海峡 文化牵两岸

本报记者 江 琳文/图 《人民日报海外版》(2025年11月13日 第 03 版)

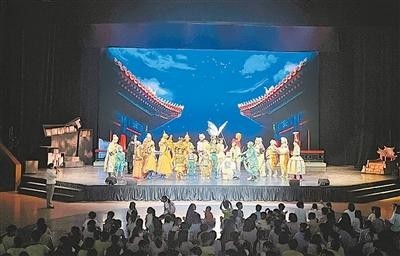

“紫禁城在北京,六百年度光阴,时光流转不曾停,奇珍异宝数不清……”童声合唱《故宫谣》,裸眼3D、AR技术重构紫禁城盛景,以童言童语串联文物故事……日前,故宫博物院家庭音乐剧《甪端》在台湾高雄佛陀纪念馆大觉堂进行公益驻演,吸引众多台湾观众前来观看欣赏。

今年是故宫博物院建院100周年,11月9日至14日,故宫博物院家庭音乐剧《甪端》、“紫禁城四时录——故宫里的二十四节气影像志”摄影展等系列艺术文化活动走进佛光山佛陀纪念馆,为观众特别是台湾青少年呈献融合传统与创新、连接历史与当下的文化艺术盛宴。

与过往巡演相比,此次佛光山驻演版特别新增了北京驻演版的新文物角色——大禹治水图玉山和清乾隆各种釉彩大瓶,这些新文物角色连同金瓯永固杯、南宋缂丝《梅鹊图》以及《平复帖》等经典文物角色,共同在舞台上“活”起来,让观众在沉浸式体验中感受“文物南迁”的家国情怀与“子子孙孙永宝用”的传承信念。

“我曾到访过台北和北京的故宫博物院。”带10岁女儿观看了9日首场演出的高雄市民江女士说,音乐剧通过构建跨越时空的对话,展现了中华优秀传统文化的传承,也期待带女儿走进故宫博物院,与真实的文物面对面。

“音乐剧不仅还原古建筑样貌,也融入当代元素,通过数字技术手段让观众看到传统与现代交织的故宫博物院。”音乐剧制作人崔一凡说,演出获得的热烈反响让制作团队倍感振奋,“看到作品得到台湾观众的认可,我们深切感受到两岸同胞的血脉与文化联结。”

“也正如剧中台词,‘有些美,只有亲自站在故宫的殿宇之下,你才能感受得到’。”崔一凡说,剧中特别提及数字文物库等技术手段,希望激发公众兴趣,“当大家产生‘想亲自去看看’的愿望时,再走进故宫,那种体验会更加深刻、丰富。”

与此同时,“紫禁城四时录——故宫里的二十四节气影像志”摄影展同步开展,以故宫节气景观为核心载体,分为“春信”“夏长”“秋实”“冬藏”四大单元。

“春信”板块中,东北角楼的晨雾剪影与文华殿的雨滴特写相映成趣;“夏长”单元里,慈宁宫花园的荷塘托起粉白的莲,让蝉鸣在叶间织成密网;“秋实”板块中,延禧宫银杏金黄叶片与红墙残瓦形成视觉张力;“冬藏”部分的冬至暖阳斜斜照进乾清宫,大寒时节的铜狮子顶着雪,在冷风中无声坚守,尽显建筑的庄严静谧……精选的78幅影像、2个数字展项、1段视频作品,呈现故宫在节气中的“景、物、情”,串起自然时序与人文景观的共生关系。

此外,还有一系列富有特色的课程及文化体验活动,与音乐剧《甪端》演出及摄影展形成联动。在展示区域,故宫博物院展示《哇!故宫的二十四节气》《我要去故宫》《了不起的故宫宝贝》等出版书籍的繁体中文版、英文版和其他外文版本以及其他文化教育资料。活动现场设置博“骨”通今打卡区,形象生动地普及甲骨文知识。

在轻体验活动区,只需几分钟,小观众就能完成自己在《清明上河图》中的“汴京故事”,或制作装饰着中国传统纹样的杯垫。教室区,还有“神兽的苦恼”绘本课和“屋檐下的缤纷色彩”等课程。

相关活动由故宫博物院、人间文教基金会共同主办,佛光山佛陀纪念馆承办。

(本报台北11月12日电)

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号