作者:孔小平

上周末,全球影迷公认的影史经典《花样年华》在情人节重映,是该片上映25周年后的第一次重映。“我可能老了,竟然看懂了王家卫”“看到一半在想今天要是下雨就好了”,不少观众感慨“再看却有了新感悟”。但也有不少网友发文“昏暗的画面,缓慢的节奏,看《花样年华》睡着了”。如此反差的背后,是短视频时代观影习惯的变迁吗?

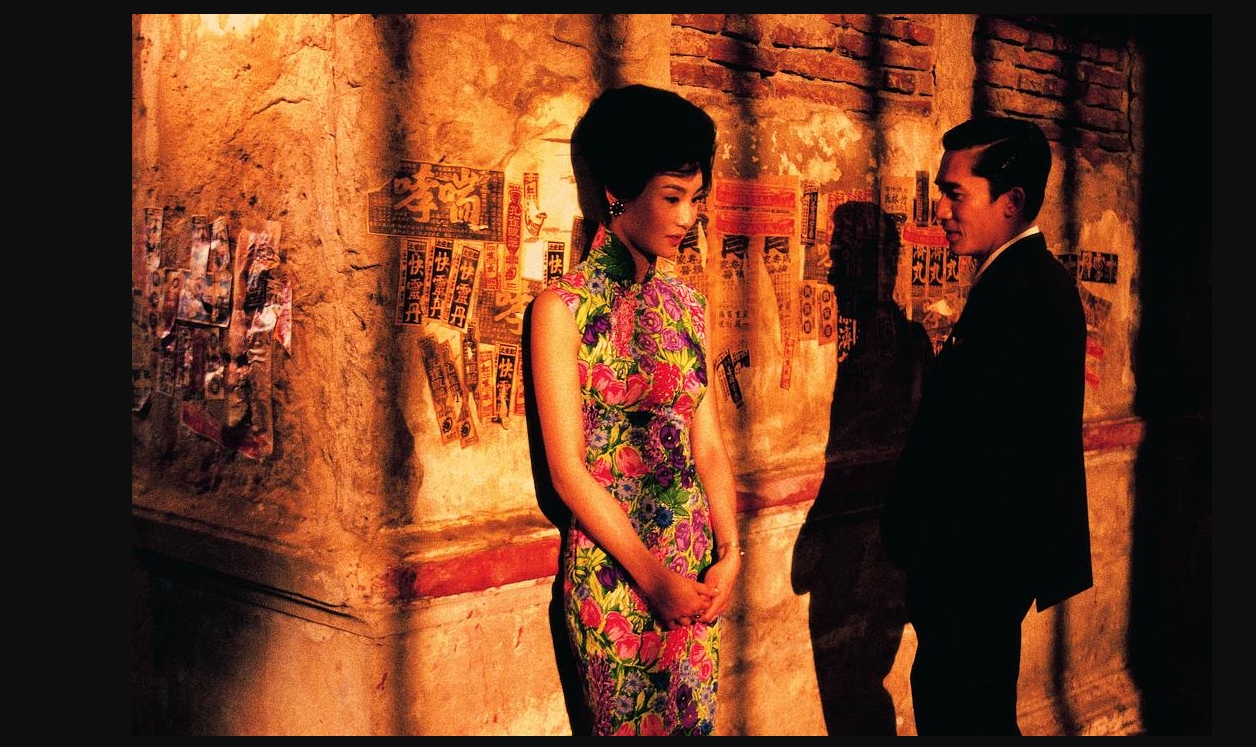

《花样年华》由王家卫执导,讲述了20世纪60年代香港,报社编辑周慕云和秘书苏丽珍之间一段情感故事。影片成为经典之作,豆瓣分高达8.8。

对不少中年人来说,《花样年华》常看常新,它的艺术魅力在于导演以极简的故事情节构筑起复杂的情感关系,在有限的空间下表达无尽的爱意,正是这种克制表达,情感的生发才更加热烈,留给观众更多想象的空间。“再看《花样年华》就明白现代爱情片的问题出在哪里了”……《繁花》中的演员马伊琍近期在重看《花样年华》后也感慨道,自己24岁时以为懂感情,如今却有了新的感悟。

然而,就在很多中年观众反复咀嚼剧情,逐帧分析成年人的情感之际,伴随着短视频成长的年轻观众们却表示,“坐不住”“节奏太慢了”“背景太昏暗了”“看睡着了”…… 更有网友神评论建议,如果坐不住,那就用短视频代表人物“小帅”“小美”来代入周慕云和苏丽珍吧,可能一下子就带感了。这一建议引发了不少热议。

确实,在短视频时代观看电影《花样年华》会面临诸多挑战,影片的叙事风格、节奏,以及美学特质等,都与当代观众的媒介使用习惯形成了鲜明对比。

很显然,《花样年华》官方清楚这一点,其短视频官方账号曾试图迎合短视频一代,特地进行了更符合落地下沉的解读,譬如,挖掘电影里的女性观点,解读苏丽珍的女性意识,“女性最大的靠山就是自己”;又或者谈苏丽珍被出轨后的正确打开方式,“是努力生活,爱自己”,等等。这样的宣推既迎合了当下市场对女性题材的偏爱,也颇有种大女主爽片的既视感,效果是有的。

不过,对熟悉了节奏“短平快”、叙事“反转又反转”的年轻一代,冲突就来了。短视频重在“即时满足”,通过快速剪辑、强节奏音乐和直白叙事刺激用户感官,而《花样年华》的叙事是“沉浸缓慢”的,充满了留白与克制,通过长镜头、缓慢的镜头运动和细腻的情感递进,这就要求观众投入耐心去体会角色的暧昧与隐忍。例如,片中苏丽珍与周慕云多次擦肩而过的场景,在短视频中可能被压缩为“名场面混剪”,然而原片的魅力恰恰在于反复叠加的细节积累。观众若缺乏沉浸式体验,可能难以捕捉到情感的微妙变化。

此外,《花样年华》可能是爱情电影里“留白”最为经典的电影之一了,这也有悖于短视频的“直给”特点。当下,短视频依赖强冲突、明确结局或反转,而《花样年华》却是开放式结局,周慕云在吴哥窟树洞倾诉秘密,就有不少网友发文表示不解。另外,影片中的碎片化叙事,如电饭煲、船票等,是符号是隐喻,也需要观众主动拼凑线索,从而解读情感。

《花样年华》勇于在短视频时代重映,并通过限定影院放映、强化仪式感、联动电视剧《繁花》等策略,试图在“快”与“慢”的张力中得到关注和讨论,可见其蓬勃的生命力,这一尝试不仅是对电影本质的回归,也在提示我们:在碎片化时代,深度体验或许正因其稀缺性而更具价值。(孔小平)